*** 50音別 索引による検索 ***

≪か≫ ≪さ≫ ≪た≫ ≪な≫ ≪は≫ ≪ま≫ ≪や≫ ≪ら≫ ≪わ≫ *** ページトップ ***

≪あ≫

| アルミニュウムとアルツハイマー病 | 歩き始めの膝の痛み | アレルギーについて | 息切れ | インフルエンザについて |

| 一過性脳虚血発作 | 胃の不調 | うつ病 | 栄養失調 | 黄斑変性症 |

≪か≫

≪さ≫

| 座骨神経痛 | サルコペニアについて | 幸せホルモン | 耳石 | 自然気胸 |

| しびれ | 心筋梗塞 | 自律神経 | 食中毒 | 心不全パンデミック |

| シアル酸(不老長寿薬) | 腎臓病 | 睡眠不足 | 頭痛 | 手根管症候群 |

| 循環器機能低下症 | 脊髄空洞症 | 脊柱圧迫骨折 | 脊柱管狭窄症について | 足根管症候群 |

| 足底腱膜炎 |

≪た≫

| 代謝異常 | 大腸がん | 体内時計について | 第二の心臓 | 多発性硬化症 |

| 肘部管症候群 | 長寿ホルモン | 痛風 | 疲れ目 | 低カルシウム血症 |

| 動悸 | 糖尿病 | 動脈硬化 |

≪な≫

| 内臓脂肪 | 難聴 | なんとなく肌がかゆい | 認知症 | 脳梗塞(1) |

| 脳梗塞(2) | 脳出血 | 脳腫瘍 |

≪は≫

| 肺炎 | 白内障について | バージャー病 | 肌のかゆみ | パニック障害 |

| 冷え | フィトケミカル | ヒートショックプロテイン | ビタミン不足 | 頻尿 |

| 不整脈 | 不定愁訴 | 不眠 | フレイルについて | 不老長寿の薬 |

| 閉塞性動脈硬化症 | 変形性股関節症 | 便秘 | 片頭痛 |

ホルモンについて |

≪ま≫

| 目まい | 見えずらい | 味覚障害 | 耳鳴り | ミネラル不足? |

| 免疫力アップ食材て | 免疫について | 網膜剥離 |

≪や≫

| 腰痛 | 腰椎すべり症 | 腰部脊柱管狭窄症 | 腰椎椎間板ヘルニア |

≪ら≫

| 緑内障 | 老化 | 老化の原因 活性酸素 | 老眼について | ロコモ・・ 運動器症候群 |

≪わ≫

|

ヒートショックプロテインについて

しおれたレタスを50度のお湯にしばらく浸けていると、シャキッとよみがえってくることをご存知ですか?

それは、「HSP(ヒートショックプロテイン)」です。 実はこのHSPにはたくさんの種類があり、私たちは、その中でもいくつかの代表的なHSPに注目しています。

まず始めに、このHSPは、どのように見つかってきたのでしょうか?

Heat Shock Proteinは、その名の通り細胞中で熱によって増えるタンパク質として発見されました。

さらにある種のHSPは、サーモトレランス(熱耐性)効果を持つ事が分かり、これまで注目されてきたのです。

しかし、いったん37℃に移すことでHSPを増やした酵母では、50℃に移動すると、細胞死がほとんど起こらないことが分かりました。

また近年は、熱ストレスだけでなく、様々なストレスに対しても、HSPは細胞を強くすること、すなわち、私たちの体を守っ

様々なストレスから、体を守ってくれるHSPファミリー。

通常、タンパク質がきちんと働くには、「正しい立体構造」を保つことが重要です。

そんな時、HSPファミリーはタンパク質を元の構造に戻してくれるのです。

私たちの体は、どこかの働きが悪くなっても元に戻そうとする力が働きます。

タンパク質の品質管理役として働くHSP。

HSP70は細胞を守る働きが強く、心臓や消化器、肺など、様々な臓器を守ることが報告されていました。

病気の予防や疲れた体を元気にする方法を調べているとヒートショックプロテイン入浴法という入浴方法がありました。

健康状態に十分に気を付ける必要がありますが日頃の入浴に少しプラスすることでHSPを自身で増やし免疫力の向上やウイルス

1.40℃?42℃のお湯に20分ほどつかる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

食中毒について

食中毒とは、有害物質に汚染された飲食物を口にすることでさまざまな健康被害を受ける病気のことです。

また、自然界のキノコや植物に含まれている自然毒、魚介類や肉類に潜んでいる寄生虫が原因となることもあります。

食中毒の原因は、大きくわけて4つあります。

主に高温多湿な夏に流行します。

それぞれの原因菌は以下の通りです。

≪ウイルス性食中毒≫

もっとも多い原因ウイルスはノロウイルスであり、ノロウイルスによる食中毒は全食中毒のなかで最も患者数が多く、2016年

≪自然毒中毒≫ 一年を通して発生し、キノコ毒は特に9、10月に発生が集中します。

植物性自然毒でもっとも多いキノコ中毒は、カキシメジやツキヨタケ、ベニテングタケなどが原因となり、有害なキノコと知らずに食べ

動物性自然毒であるフグ毒は、一般に卵巣や肝臓、腸などに存在し、食品衛生法に基づいて適切に処理されるため、通常は人に提供され

≪寄生虫感染≫

一年を通して発生します。

食中毒の症状は原因物質によって大きく異なります。

そのため、食中毒と気づかれず、適切な対策が講じられないこともあります。

毒素産生型のなかでも体内に侵入する前から毒素を産生するタイプの黄色ブドウ球菌は潜伏期間が短く、細胞侵入型は発症までに

多くに共通する症状としては、下痢で発症することが多く、嘔吐や発熱は原因菌によっては軽度なこともあります。

特に、重症例として注意すべきものは腸管出血性大腸菌による食中毒です。

原因ウイルスによって重症度は異なりますが、症状はほぼ共通しています。

自然毒の種類によって症状は大きく異なります。

もっとも患者数が多いクドアは、一過性の嘔吐や下痢が生じるのみですが、アニサキスは激しい腹痛や嘔吐、下痢などを生じ、

食中毒の検査を行うには、まず飲食内容や時間、周りに同様の症状の人がいなかどうかの確認が必要です。

細菌性、ウイルス性食中毒ではほぼ全例で行われる検査です。

炎症や脱水の程度、肝機能などの評価を行う検査です。 自然毒は尿中に排出されるため、食事内容の詳細がわからないときは尿検査を行って確定診断されることがあります。

下痢や嘔吐などの急性胃腸炎様症状に対して、腹部に病変がないかを確認するため、超音波検査やレントゲン検査、CT検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

フィトケミカルについて

抗酸化作用や免疫力向上など、健康によい影響を与えるかもしれないと、その機能に注目が集まっている「フィトケミカル」。

「フィトケミカル」とは、野菜、果物、豆類、いも類、海藻などの植物に含まれる化学成分のことで、具体的には、植物が紫外線

数千種類以上あるフィトケミカルには抗酸化作用を持つものが多いことから、抗酸化作用による老化予防が期待できるほか、代謝

フィトケミカルを大きく分類するとポリフェノール、含硫化合物、カロテノイド、テルペン類、多糖類の5種類に分けられます。

植物が光合成を行うときにできる物質の総称です。

【代表例】

・イソフラボン(含まれる食品:大豆、大豆製品など)

・カテキン(含まれる食品:お茶、紅茶など)

刺激のある香りや辛みが特徴。抗酸化力があるとされ、血行、血流の改善作用や強い殺菌作用による食中毒の予防などが期待で

【代表例】

・イソチオシアネート(含まれる食品:大根、わさび、からし菜)

・アリシン(含まれる食品:にんにく、玉ねぎ、ねぎ、にら)

主に緑黄色野菜に含まれている黄色・橙色・赤色の色素成分の総称で、抗酸化作用があります。

【代表例】

・リコピン(含まれる食品:トマト、スイカ、あんず)

キサントフィル類(含まれる食品:緑黄色野菜)

・β-クリプトキサンチン(含まれる食品:温州みかん、ぽんかん) 炭水化物の一種であり、海藻やきのこ、根菜類に多く含まれています。

【代表例】

・β-グルカン(含まれる食品:きのこ類)

・イヌリン(含まれる食品:ごぼう、玉ねぎ)

ハーブや柑橘類などの特有の香りと苦味成分です。

【代表例】

・メントール(含まれる食品:ハッカ) 最後に、「フィトケミカル」を効果的に摂るコツをご紹介しましょう。 野菜の皮にもフィトケミカルが含まれているため、よく洗って皮ごと料理に使うのがオススメです。 カロテノイドのβ-カロテンやリコピンなどは脂溶性のため、油と一緒に摂ると吸収しやすくなるといわれています。

含硫化合物のアリシンやイソチオシアネート、スルフォラファンは熱に弱いため、これらを摂るなら加熱をせずに摂りましょう。

フィトケミカルは健康によい働きが期待できますが、それぞれが持つ働きが異なるため、単体で摂るよりも組み合わせて摂ること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

インフルエンザ 『厚生労働省 令和2年度インフルエンザQ&A』

一般的に、風邪は様々なウイルスによって起こりますが、普通の風邪の多くは、のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状が中心で、

発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。

38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。

季節性インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。

A型のインフルエンザはその原因となるインフルエンザウイルスの抗原性が小さく変化しながら毎年世界中のヒトの間で流行してい

一方、新型インフルエンザは、時としてこの抗原性が大きく異なるインフルエンザウイルスが現れ、多くの国民が免疫を獲得してい

新型インフルエンザは、いつどこで発生するのかは、誰にも予測することは困難です。

過去に流行した新型インフルエンザは、大正7-8(1918-1919)年(スペインインフルエンザ)、

しかし、世界に流行が拡がり、多くの国民が新型インフルエンザに対して免疫を獲得するにつれ、このような新型インフルエンザも、

新型インフルエンザA(H1N1)pdm2009についても、平成23(2011)年4月からは、季節性インフルエンザとして取り扱われる インフルエンザを予防する有効な方法としては、以下が挙げられます。

インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効と報告されており、日本

流水・石鹸による手洗いは手指など体についたインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに

体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。

インフルエンザが流行してきたら、特に御高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は、人混みや繁華街

やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合には、ある程度、飛沫感染等を防ぐことができる不織布(ふしょくふ)製マスク (1) 人混みや繁華街への外出を控え、無理をして学校や職場等に行かないようにしましょう。

(2) 咳やくしゃみ等の症状のある時は、家族や周りの方へうつさないように、飛沫感染対策としての咳エチケットを徹底しましょう。

また、小児、未成年者では、インフルエンザの罹患により、急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、ウロウロと歩き回る等の異

※不織布製マスクとは

薬剤耐性インフルエンザウイルスとは、本来有効である抗インフルエンザウイルス薬が効かない、あるいは効きにくくなったウイルス

この薬剤耐性ウイルスは、インフルエンザウイルスが増殖する過程において特定の遺伝子に変異が起こることにより生じると考えられ

薬剤耐性インフルエンザウイルスは、本来有効である治療薬に対し抵抗性を示しますが、他のインフルエンザウイルスと比較して病原

毎年、日本では、国立感染症研究所と全国の地方衛生研究所が中心となってタミフルやリレンザなどの抗インフルエンザウイルス薬に

抗インフルエンザウイルス薬に耐性化したウイルスが検出される割合は、1~10%程度です。

現時点では、平成21(2009)年に大流行したインフルエンザA(H1N1)pdm2009でのタミフル耐性株の発生頻度は低く、また、

インフルエンザBにおける薬剤耐性率は、他の型に比較して、いずれの薬剤に対しても低いことが報告されています。

インフルエンザにかかった際は、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動が報告されています)。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から

≪転落等の事故に対する防止対策の例≫

≪異常行動の例≫

インフルエンザウイルスに抗菌薬は効きませんが、特に御高齢の方や体の弱っている方は、インフルエンザにかかることにより肺炎

このため、細菌にもウイルスにも感染すること(混合感染)によって起こる気管支炎、肺炎等の合併症に対する治療として、抗菌

一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。

排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれています。

現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)

「学校において予防すべき感染症の解説〈平成30(2018)年3月発行〉」によると、「診断は、診察に当たった医師が身体症

なお、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」によると、「子どもの症状が回復し、集団生活に支障が

罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して

この協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという

インフルエンザにかかる時は、インフルエンザウイルスが口や鼻あるいは眼の粘膜から体の中に入ってくることから始まります。

この状態を「感染」といいますが、ワクチンはこれを完全に抑える働きはありません。

この状態を「発病」といいます。

発病後、多くの方は1週間程度で回復しますが、中には肺炎や脳症等の重い合併症が現れ、入院治療を必要とする方や死亡される方も

これをインフルエンザの「重症化」といいます。特に基礎疾患のある方や高齢の方では重症化する可能性が高いと考えられています。

国内の研究によれば、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止

「インフルエンザワクチンの有効性」は、ヒトを対象とした研究において、「ワクチンを接種しなかった人が病気にかかるリスクを

6歳未満の小児を対象とした2015/16シーズンの研究では、発病防止に対するインフルエンザワクチンの有効率は60%と報告

「インフルエンザ発病防止に対するワクチン有効率が60%」とは、下記の状況が相当します。

ワクチンを接種しなかった人の発病率(リスク)を基準とした場合、接種した人の発病率(リスク)が、「相対的に」60%減少して

すなわち、ワクチンを接種せず発病した方のうち60%(上記の例では30人のうち18人)は、ワクチンを接種していれば発病

現行のインフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからない、というものではありません。

≫戻る

|

体内時計について

人間には1日周期でリズムを刻む「体内時計」が備わっており、意識しなくても日中はカラダと心が活動状態に、夜間は休息状態

体内時計の働きで人は夜になると自然な眠りに導びかれます。

現代の日本では、インターネット・スマートフォンやLEDの普及、24時間営業店舗の増大による光環境の変化、昼夜を問わず働き続

この体内時計の乱れを放っておくと、不眠に対する「不安やストレス」や「間違った生活習慣」が重なり、さらに不眠が悪化・ 現代の日本では、「体内時計の乱れ」の原因である夜間のメラトニンの分泌低下を引き起こす環境が数多く存在します。

高度成長化した日本では、夜通しまぶしいほどの光がこうこうと輝き、夜間でも明るい照明の中にさらされる時間が多くなっています。

本来眠る時間に強い光の刺激を受けると、眠りをうながすホルモンであるメラトニンが分泌されにくくなり、体内時計が乱れて、寝つ

近年日本では昼も夜もなく社会が動き続ける「24時間社会」となっており、大人からこどもまで人々の生活は夜型化し、就寝時刻

急速な高齢化が進む日本。

その背景には、加齢とともに眠りをうながすホルモンであるメラトニン分泌量が減るということが挙げられます。

人は、脳とカラダに休養を与えるために眠ります。

≪疲れたから眠る仕組み≫

≪夜になると眠くなる仕組み≫

体内時計により、夜になるとカラダと心を休息の状態に切り替えて、自然に眠くなります。

メラトニンは、夜暗くなると脳から分泌され、体内時計に働きかけ、カラダと心を夜の休息の状態に切り替えます。

≪目覚めている状態を維持する機構≫

目覚めている必要があるときに、脳の活動状態を保つしくみです。

メラトニンは脳の松果体(しょうかたい)と呼ばれる部分から分泌されるホルモンです。

朝、光を浴びると、脳にある体内時計の針が進み、体内時計がリセットされて活動状態に導かれます。

メラトニンは目覚めてから14?16時間ぐらい経過すると体内時計からの指令が出て再び分泌されます。

このメラトニンは眠りを誘うほかに、抗酸化作用によって細胞の新陳代謝を促したり、疲れを取ってくれるために、病気の予防や

メラトニンの分泌は主に光によって調節されています。

メラトニンは、年齢を重ねるとともに分泌量が減ることが明らかになっています。 お薬による治療と、お薬を使わない治療があります。

あなたがなかなか眠れないで困っているとしたら、寝る前の習慣が原因のひとつかもしれません。

間違った睡眠習慣を改めることや、眠りに対するこだわりや不安を解消することも大切です。

ときに、治療中の病気のお薬が原因となる場合もあります。

≪よい睡眠習慣を身につける: 睡眠衛生教育≫

睡眠の正しい知識を学び、適切な睡眠習慣を身につけるよう、医師から睡眠衛生の指導を受けるお薬を使わない治療があります。

患者さんそれぞれの症状や不眠のタイプなどによって、効果の長さでお薬を選択したり、複数のお薬を組み合わせたりして使い分け

医師の指示に従い、正しく使えば、不眠が解消し、快適な日常生活を送ることもできます。

≫戻る

|

脊柱圧迫骨折について

「寝返りを打つ時に背中が痛い」「背中が曲がってくる」こんな症状が出たら、脊椎圧迫骨折を疑ってみましょう。

骨の仕組みや、高齢者ならではの骨のリスクについて正しく理解し、大切な自分の体を守りましょう。

立つときや歩くときも、脊椎の支えがなければその動作や状態を維持できません。

脊椎圧迫骨折の主な原因は、骨粗しょう症です。

脊椎圧迫骨折の主な症状は、寝返りを打ったときや、起き上がったときに感じる背中の激しい痛み。

一方で、骨折をしても痛みを感じない患者さんもいます。

脊椎圧迫骨折には主に大きく硬いコルセットを着用して骨折が治癒するのを待つ「保存療法」と、手術によって骨折した背骨を治療す

手術療法にも2種類あり、背中を切開して患部の骨を固定する固定術と、骨折した部分に骨セメントなどを充てんし、痛みを軽減する

椎体形成術は骨セメントを患部に充てんするための針を刺すだけで手術が行えることから、皮膚を大きく切開する固定術と比べて短

その反面、充てん物が患部以外の場所に漏れてしまう、骨セメントが固まる際に高熱が生じる、骨セメントが堅すぎるため隣の骨が

そんな従来型の椎体形成術をより安全なものに進化させたのが、全医会グループの行う椎体増幅形成術です。

脊椎圧迫骨折の予防は、まずその原因となる骨粗しょう症になることを防ぐこと。

骨の材料であるカルシウムや骨の代謝を支えるビタミンD、骨の形成に重要なビタミンKなどを積極的に食事の中から取り入れるように

≫戻る

|

脊柱管狭窄症について

脊柱管狭窄症とは、脊髄が納まっている「脊柱管」の一部が通常よりも狭くなり、神経もしくは神経と共に走行する血管が圧迫される

加齢に伴う変化として発症することが多く、長く歩くと足が疲れ休み休みでないと歩けない、足がしびれるなどといった症状が現れ

脊柱管狭窄症のなかでももっとも多くみられる腰部脊柱管狭窄症は、馬尾神経や神経に伴走する血管が圧迫されることで起こります。

杖をつく、シルバーカーを押して歩くなどで症状を緩和することも可能です。

脊柱管狭窄症の多くは、加齢により起こります。

しかし、加齢により椎間板は徐々に弾力性を失っていき、後部に飛び出すように変性していきます。

これにより過剰なストレスを受けた靭帯は分厚くなっていき、脊柱管が狭まっていきます。

その他、生まれつき脊柱管が狭い、「先天性脊柱管狭窄症」を発症することもあります。

また、交通事故や骨粗しょう症、喫煙や運動不足に関連した背骨の圧迫骨折後に脊柱管狭窄症を発症することがあります。

椎骨がいくつも縦に連なり、内部に「脊柱管」と呼ばれる空間が形成されます。

神経が集まった脊髄と呼ばれるものが脊柱管のなかに納まっており、脊柱管により外的な刺激から守られています。

神経が一本一本離れたような構造をとるようになり、その見た目が馬の尻尾のような形態をしていることから馬尾ばび神経と呼ば

神経の圧迫のされ方によって症状が異なります。

間欠性跛行とは、一定の距離を歩くと足にしびれや痛みが生じ、休む(しゃがむ・座るなど)ことで再び歩けるようになる症状です。

数百メートルごとに休憩を挟めば歩けることもあれば、ほとんど歩くことができないこともあります。

初期には片方の足のみに症状が現れ、進行に従い両足に症状が広がるという経過をたどります。

脊柱管狭窄症の診断は、レントゲン写真やMRI、脊髄造影などの画像診断をもとに判断します。

薬物療法などの保存的療法が中心となります。

保存的療法では消炎鎮痛剤をはじめとした薬、コルセットなどの装具、神経ブロック療法や運動療法などの手段を適宜選択します。

脊柱管狭窄症の代表的な手術療法としては「拡大開窓術」があります。

脊柱管狭窄症の手術対象者は高齢者が多いこともあり、顕微鏡下手術といったより低侵襲な手術療法も発達しています。

≫戻る

|

山中伸弥氏による新型コロナウイルス情報発信

新型コロナウイルスに感染しても、多くの場合は症状が出ないようです。

そのため、多くの人は新型コロナウイルスに感染しても気づきません。

一方で、一部の患者さん、特に高齢者や糖尿病などの持病をお持ちの方には、同じウイルスが牙をむいて襲い掛かります。

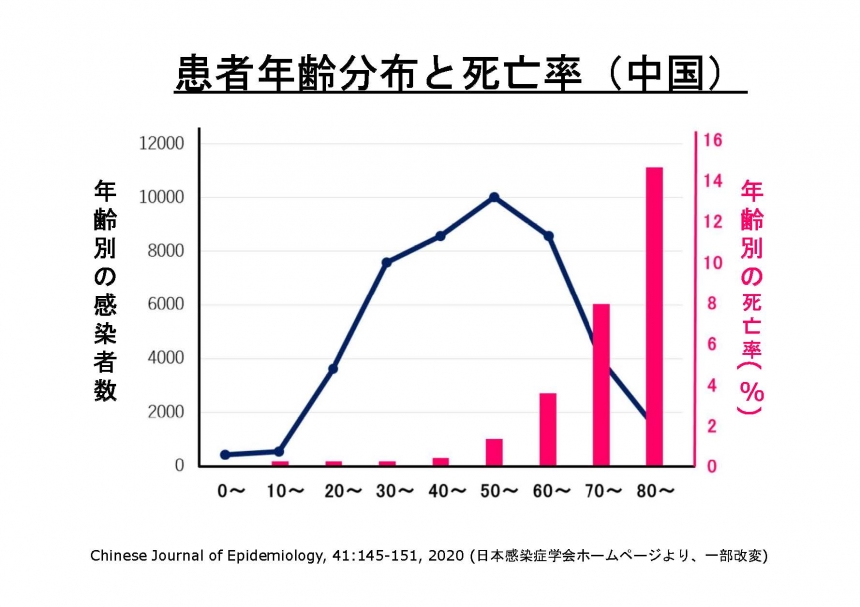

70歳以上の感染者では感染者のうち10%近い方が、数週間以内に亡くなっています。

普段は鳴りを潜めて多くの人に感染し、ところどころで牙をむく、非常に狡猾なウイルスです。

ウイルスは人の力を借りてのみ猛威を振るいます。

≪新型コロナウイルスでは、元気な方でも急激に悪化し亡くなることがあります≫

息切れ、激しい咳、高熱が続きます。

5%くらいの方では、1~2週間で呼吸困難となり、人工呼吸器が唯一の治療法となります。

80歳以上では15%くらいの致死率です。

日本のデーターでも感染者の4%くらいは、集中治療室での治療や人工呼吸器が必要となり、その半分は亡くなっています。

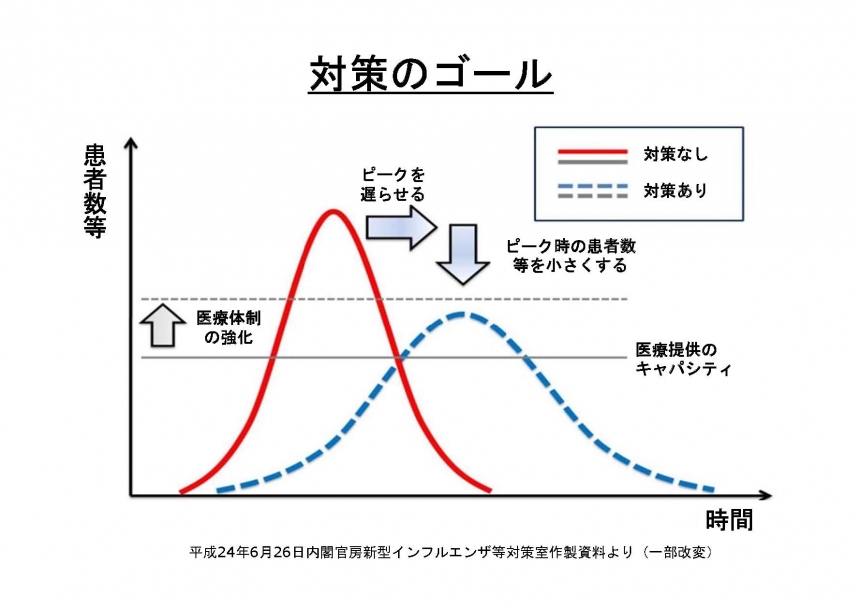

感染が急速に広がると病院の対応能力が限界に達し、心筋梗塞や交通事故など他の救急患者さんも救えなくなります。

ワクチンがあり、ある程度の予防が可能です。

インフルエンザがきっかけで、1000人に1人くらいが亡くなると考えられています。

高齢者や免疫力の弱っている方がインフルエンザに感染すると、それがきっかけで細菌性の肺炎になったり、持病が悪化して亡くな

毎冬、日本だけで1千万人くらいの患者が発生し、インフルエンザがきっかけで1万人程度が亡くなっていると考えらていますが、人工

60歳以上で致死率が急上昇します。

20歳未満の患者数は非常に少ないですが、これは無症状や軽症の感染者が表に出ていない可能性があります。

若い人にとってもこの新型コロナウイルスは大きな脅威です。

致死率も感染性も季節性インフルエンザや2009年の新型インフルエンザより高いことが、今回のパンデミックにつながっています。

新型コロナウイルスでは、クラスターと呼ばれる集団感染が問題となっています。

屋外のイベントであっても、大勢がトイレや休憩場所などを共有すると3つの密が重なり集団完成を引い起す可能性があります。

急激に感染者が増加すると、病院機能が麻痺し、医療崩壊につながる恐れがあります。

助かる命が助からなくなります。

院内感染等で病院が休止されると、救命治療にも影響が及び、心筋梗塞や交通事故など、ウイルスと関係のない患者さんの対応にも

1年前の解説ですが、パンデミックのことが良く分かります。 2019年05月07日 (火) 中村 幸司 解説委員

2009年に新型インフルエンザの感染が世界中に広がりました。

新型インフルエンザは、2009年の4月頃から世界に広がり始めて、5月に日本で最初の感染者が見つかりました。

10年前とは別の新型インフルエンザが今後、流行するという脅威は今も続いています。

1918年のパンデミックは「スペインかぜ」として知られています。

2009年までの間、パンデミックは10年から40年くらいの間隔で起きています。

2009年のとき、日本ではおよそ200人が死亡し、2000万人以上が感染したとされています。

日本だけで、17万人から64万人が死亡し、3200万人つまり国民の4人に1人が感染すると想定されています。

2009年は、重症になる人が比較的少ないタイプのウイルスだったことなどから、こうした規模だったと考えられています。

新型インフルエンザは、誰も感染したことがないので、世界中の人=人類は免疫を持っていません。

仮に日本で、いま新型インフルエンザの患者が確認されたら、私たちはどうしたらいいのでしょう。

毎年の冬のインフルエンザのときと同じです。

国民に対して、様々なことが求められます。

健康被害だけでなく、日常生活への影響も大きくなってきそうです。

電気・水道・ガスといったライフラインの事業者は、供給を維持できるよう、あらかじめ計画を立てています。

「状況によっては、在来線や新幹線の運行本数を減らすこともあり得る」と鉄道会社は話しています。

運送業は、ただでさえ人手不足なので、影響が大きくなる恐れがあります。

新型インフルエンザによる経済的損失は、日本だけでおよそ20兆円に上るという試算もあります。

政府は、新型インフルエンザ対策として、食料や日用品など2週間分を備蓄しておくよう求めています。

米、パン、レトルト食品。マスク、常備薬、トイレットペーパーなどがあります。

仮にいま、新型インフルエンザの感染が国内で報告されているとして、熱が出るなど「自分が感染したかもしれない」と思ったらどう

国内の患者が少ないうちであれば、自治体に設置される「相談センター」などに電話して、感染の疑いがあれば、指定された医療

感染が確認されれば、入院などの措置がとられます。

感染した人全員を把握して、ウイルスが広がらないよう対策を進めます。

感染者が多数になると、毎年の冬のインフルエンザの時のように、普段かかっている医療機関で、他の患者と違う入り口から入るよ

新型インフルエンザに対する、治療や予防の体制はどうなるのでしょうか。

「新型」と言っても、同じインフルエンザなので、従来の治療薬でも一定の効果が期待できます。 発生後、半年で国民全員分のワクチンを作る体制を整えるとしています。

新型インフルエンザが流行していることを考えると、ワクチンを求める人たちが殺到しそうですが、大丈夫でしょうか。

患者に接する機会のある医師や看護師など医療関係者、警察官など治安維持に欠かせない人など、そして公共性の高い仕事をしている

それ以外の人も、流行しているウイルスがある病気の人や高齢者が重症になりやすいといったことがわかれば、その病気の人や高齢

具体的な優先順位は、発生後に正式決定されます。

このように見てくると、国がどのようなことをしてくれるのか、正確な情報を入手することが大事になることがわかります。

パンデミックの時、国は記者会見を定期的に開くことにしているほか、ホームページなどで情報提供することにしています。

今回は、仮に「いま新型インフルエンザが発生したら」ということをみてきました。

|

アレルギーについて

アレルギーとは、食物や薬剤、花粉、ほこりなど、通常は体に大きな害を与えない物質に対して、過剰な免疫反応が引き起こされる

“アレルギー疾患”は1つの病名ではなくこのような免疫反応の異常によって生じる病気の総称であり、さまざまな種類があります。

しかし、重度な場合には気管支喘息なら呼吸困難から窒息を引き起こしたり、血圧が急低下して意識を失うといった“アナフィラキ

現在、日本では2人に1人が何らかの物質に対してアレルギーを持つとされており、年々患者数が増加傾向にあることが問題となって

その背景には生活様式や環境・食生活の変化などが挙げられていますが、アレルギーが疑われる症状が現れた場合は、できるだけ早く

アレルギーは、特定の物質に対して免疫が過剰にはたらくことによって引き起こされます。 白血球など血液中の細胞のはたらきが免疫を担いますが、通常は体に害を与える“異物”のみを攻撃する仕組みになっています。

しかし、遺伝的に免疫反応が過剰になりやすい体質であることや、ハウスダストや花粉など異物になりうる物質を過剰に体内に取り

その結果、全身にさまざまなアレルギー症状が引き起こされます。

体内にアレルギーの原因物質(アレルゲン)が侵入すると早いと数秒~十数分以内に症状が現れるタイプもあれば、ゆっくり症状が

アレルギーの症状は病気によって異なり、多彩です。軽症症状は自然と改善していくことがほとんどです。

たとえば、粘膜に腫れを引き起こす病態であれば、重度な場合には気管の粘膜が腫れて呼吸困難となるケースもあります。

このような重篤な症状の場合、対処が遅れると命にかかわることも少なくありません。

アレルギーの症状は年齢によって変化していくことも大きな特徴の1つです。

このようなアレルギー症状の連鎖を“アレルギーマーチ”と呼び、いかにしてアレルギー症状を発症させず、また軽快させていくかが アレルギーが疑われるときには次のような検査が行われます。

≪血液検査≫

そのため、アレルギーの可能性を評価する目的で血中IgE抗体の数値を調べる検査が行われます。

≪パッチテスト、プリックテスト≫

≪誘発試験≫

≪症状に合わせた検査≫ アレルギーと診断された場合は、主に次のような治療が行われます。

≪薬物療法≫

具体的に、アレルギー症状を予防するためには免疫のはたらきを落ち着かせるステロイド薬、アレルギー反応を抑制する抗アレ

≪アレルゲン免疫療法≫

アレルギーを予防するには、第一にアレルゲンに触れたり、体内に取り入れたりしないよう注意することが大切です。

|

老眼について

老眼とは、年齢を重ねることを原因として引き起こされる目の老化現象を指します。

老眼は多くは40歳代半ば頃から生じる現象です。

老眼は、年齢を重ねることで40歳代半ば頃から老化現象としてみられる状態です。

この際、ものをしっかりと明瞭に見るためには網膜に光の焦点が当たることが大切です。

しかし、加齢現象と共に水晶体は硬くなりピント機能が衰えてしまい、うまく網膜に光の焦点を当てることができなくなり、その結果

老眼は、多くは40歳代半ば頃から症状が出現し始めます。

そのため、文字の焦点が合うように新聞や本などを目から離して読む、パソコンからの距離を少し離して文字を読むようにする、

遠視の方でも調節機能の低下は同じように生じますが、症状は早く出現します。

また、手元の作業を長時間続けた後、頭痛や倦怠感、目の疲れを自覚することもあります。

老眼は、目の屈折率の変化を原因として視力に変化が生じる状態であるため、これらの状態を評価するための検査が行われます。

≪ピントが合う距離が30cm以上の場合はそろそろ≫

1)まず人差し指の腹を向けて目の直前にかざしてください。

≪老眼が進行するとどうなるの?≫

もともと視力が良い方(遠くが見えやすい方・日頃メガネが必要ない方)は、老眼の進行を早く感じやすい傾向にあると言われてい

老眼は病気ではなく、レンズの役目をする「水晶体」の柔軟性が失われていくことで、近くにピントが合わなくなる現象です。

≪ワンポイントアドバイス≫

≪近視の場合、老眼鏡が必要ないと言われているのはなぜ?≫

≪近視とは≫

≪老眼とは≫

近視の度合いが-2.0や-3.0程度であれば、眼鏡を外すと手元が見えやすい場合が多いため、「近視の場合は老眼鏡が必要ない」と言わ

≪若い人はスマホ老眼に注意!≫

スマホなどを近い距離で長時間見続けると、水晶体が膨らんだ状態で維持し続けることになります。

|

網膜剥離について

≪網膜はものを見るための重要な役割を担っています≫

ものを見る重要な部分で、10層に分かれています。

神経網膜には光を感じる細胞が並んでいます。

硝子体は細かい線維でできたゲル状の透明な物質で、眼球の中に満たされています。光が通りやすく、眼の形を保つのに役立ってい

網膜はカメラでいうフィルムの役割を果たしています。

水晶体で屈折されたあと、硝子体を通り、網膜に到達します。 つまり網膜は、カメラにたとえるとフィルムのような役割を果たしているといえます。

≪網膜がはがれることを網膜剥離といいます≫

これが網膜剥離です。

≪裂孔原性網膜剥離≫

硝子体と網膜が強く癒着している部分があると、眼球の動きで網膜が引っ張られ、裂孔ができてしまいます。

≪その他の網膜剥離≫

この膜が収縮して網膜を引っ張ると、網膜が剥離してしまいます(牽引性網膜剥離)。

飛蚊症; 黒い点やゴミのようなものがみえる

硝子体は年をとると、線維の一部が濁ってきます。

これは加齢による生理的な現象で、病気ではありません。

しかし、黒い点の数が増えたり、視力が急に落ちたときには、出血や網膜剥離などがおこっている可能性があるので、すぐに診察を

子どものころには硝子体が眼球の中にいっぱいつまっていて、網膜との問にはすき問がありません。

これを後部硝子体剥離といいます。

このとき、光が走るように見えることがあります。

後部硝子体剥離自体は、一部の人におこる正常な現象ですが、この癒着が強い場合、硝子体が網膜を強く引っ張り、網膜剥離をおこす

最も大切な検査は眼底検査です。

見えない部分の位置を調べる検査です。

|

黄斑変性症について

ノーベル賞に輝いた山中伸弥教授(京都大学iPS細胞研究所)が開発したiPS細胞(人工多機能幹細胞)は、再生医療などへの応用が

そんな中、2013年に初めて臨床試験が認められた病気が加齢黄斑変性でした。

黄斑部はモノの形や大きさ、色などを識別する重要な場所なので、異常が起こると、視野の中央付近でモノがゆがんで見えたり、

欧米では中高年からの失明原因の第1位で、日本でも高齢社会の到来によって急速に患者数が増えています。

加齢黄斑変性には、大別すると滲出型(新生血管型)と萎縮型という2つのタイプがあり、日本人に多くみられるのは滲出型です。

滲出型の場合、異常な血管の成長を抑える治療(薬やレーザー照射)はありますが、進行が早いので注意が必要です。

また最近は、どのような人が加齢黄斑変性になりやすいのか、発症を防ぐにはどんなことが大切なのかなど、予防の観点からの

目の病気は自分では気がつきにくい、といわれます。

片方の目に軽い異常があっても、もう片方の目がフォローするため、なかなか気がつかないのです。

たとえば、次のような症状を感じたことがあったら、自分でチェックしてみましょう。

(2)タワーや高いビルを眺めたとき、なんとなくゆがみを感じたり、中央付近が暗く感じたりしたら。

≪詳しく自己チェック≫

加齢黄斑変性については、テレビなどで取り上げられることもあり、認識度はかなり高いように思われるかもしれません。

失明につながる病気だけに、まず、どんな人がなりやすいのかをきちんと知っておくことが大切です。

加齢黄斑変性は、40歳以上になったらだれにでも起こりうる病気です。

喫煙は、もっとも重要なリスク因子です。

近年の研究で、滲出型の加齢黄斑変性の発症に関わる遺伝子が発見され、遺伝要因(体質)が注目されています。

家族(両親や兄弟)に加齢黄斑変性の方がいる場合、影響の程度はまだ明確になっていませんが、早くから注意することが大切です。

加齢黄斑変性は、気づいたときにはかなり進行していることが少なくありません。

眼底検査をおこなうと、網膜への老廃物の蓄積や網膜細胞の色素異常が発見されることがあります。

網膜への老廃物の蓄積や網膜細胞の色素異常は、加齢も原因の1つですが、喫煙による酸化ストレスが促進要因となります。

また、太陽光の中でも波長の長い青色光も、加齢黄斑変性を促進する要因とされています。

ただし、濃い色のサングラスは逆効果になることもあるので、サングラスを着ける場合は眼科医などの専門家に相談してください。

さらに、加齢黄斑変性の患者さんが多い欧米では、肥満との関連も重視されています。

定期検査などで「肥満気味」と指摘された方は、食事の内容を見直し、週に3回は運動を心がけ、肥満解消に取り組みましょう。

また、ルテインやゼアキサンチン(カロチロイドの一種)、オメガ3脂肪酸(DHAなどに含まれる脂肪酸の一種)などの栄養素にも、

ただし、どれか1つを大量に摂取するのでなく、バランスよく長期間にわたり摂取することが大切です。

|

緑内障について

緑内障とは、眼圧が上昇することで視神経に異常が起こり、視力や視野の障害が引き起こされる病気です。

2017年現在の医療では、障害された視神経を回復する方法は確立されていませんが、早期に発見し治療を開始することで緑内障の

緑内障は、眼圧が上がって視神経が圧迫、障害されることで発症します。

この房水は眼圧の調整に重要な役割を果たしています。

閉塞隅角緑内障では、隅角という部分が狭くなったり閉じたりすることで房水が流出できなくなり、眼圧が上がります。

発達緑内障の場合は、隅角に生まれつきの構造異常があり、眼圧が上昇することで発症します。

また、正常眼圧緑内障では、眼圧が正常範囲内であるにもかかわらず、視神経が傷害されてしまいます。

緑内障では、あまりはっきりとした初期症状が現れないことがほとんどです。

このような症状は非常にゆっくりと進行するために気がつきにくいといわれています。

視野障害や暗点の出現に気がついたときには、すでにかなり進行してしまっていることも珍らしくありません。

進行スピードには個人差がありますが、正常眼圧緑内障の場合、末期に至るまでに20年~30年かかると考えられています。

急激に眼圧が上昇することで、視力が急速に悪化し、失明のリスクがあります。 緑内障の検査には、眼圧検査、隅角検査、眼底検査、光干渉断層計(OCT)、視野検査があります。

緑内障は眼圧が上がることが発症原因であるため、眼圧を測定する必要があります。

眼圧は角膜の「厚み」や「剛性」といった眼の構造によって影響されやすいため、異常値の有無だけで緑内障と判定されるわけ

緑内障の種類を判断するために行います。

視神経がどの程度傷害されているかを調べます。

機械の前に座り、小さな光がみえるかみえないかを患者さんに判定してもらう検査です。

緑内障の治療における基本的な考え方は「症状を悪化させない」ことです。

しかし、高くなってしまった眼圧を下げることで、緑内障の進行を防ぐことができます。

原発開放隅角緑内障の場合は薬物療法を行います。

1種類だけを用いることもあれば 、複数の点眼薬を組み合わせて使用する場合もあります。

眼の虹彩こうさいという部分にレーザーで穴を開けることによって房水の流れを変えていきます。

緑内障で一度減少してしまった視神経は回復しません。

40歳を過ぎたら定期的に眼科検診を受けましょう。

軽めのジョギングやウォーキングなどの運動は目の血流を上げることにつながります。

ただし、酸欠を伴うような激しい運動はかえって視神経の負担になりやすいので避けましょう。 眼圧が上がる状況を避ける 近くで画面を見ることでも眼圧が上がります。目から離し、長時間使用は止めましょう。

|

白内障について

白内障とは、水晶体が混濁することで視力の低下をきたす目の病気です。

日本においては、加齢に伴う発生頻度の上昇が認められています。

加齢による白内障の場合、数年単位で徐々に視力の低下やものの見え方の変化が生じるため症状に気がつかず、ある程度進行して

視力の低下が引き起こされる白内障ですが、近視や遠視、乱視などとは異なり、眼鏡やコンタクトレンズでは矯正できないことが しかし、現在ではその治療法が確立され、必要とされる場合には手術を受けることで視力の回復を十分に期待することができます。

白内障の原因の90%以上は加齢です。

水晶体の加齢自体は突然起こるものではなく、実は10代後半から少しずつ始まっています。

さらに加齢が進むと、レンズ自体がひずみを生じてしまい、乱視、遠視といった屈折の異常が認められることもあります。

加齢以外にも、長期にわたってリウマチ、ぜんそく、膠原病などにより副腎皮質ホルモン(ステロイド )を服用している場合は、

また、糖尿病の方、がん治療などで多量の放射線を受けた方も白内障発症のリスクが高いといわれています。

白内障発症時の目の見え方は、患者さんの水晶体の濁り方によって異なります。

水晶体の中心のみに混濁が認められる場合には、屈折異常が起こることが多く、近くのものばかりが見えるようになります(近視化)。

また、対象物が二重に見えてしまうこともあります。

白内障には様々な原因がありますが、加齢が原因の老人性白内障(加齢性白内障)が全体の約90%以上を占めます。

加齢が原因の白内障は、年を重ねれば誰にでも起こる眼の老化現象の1つと言われています。

長年の紫外線暴露によって活性酸素が増加すると、水晶体に含まれるタンパク質が変性し、老人性白内障の原因になると言われて

白内障と聞くとかなり年配になってから発症する病気といったイメージがありますが早い方では40代から発症する場合もあります。 しかし、自覚症状が無くても、眼科用の顕微鏡で確認すると白内障が認められる場合があります。

糖尿病性白内障の原因は、明確には解明されていませんが、糖尿病で高血糖値の状態が慢性化すると、ポリオール代謝が亢進して、

ポリオール代謝を簡単に説明すると、摂取したグルコース(ぶどう糖)は、ソルビトールという糖アルコールに変換され、さらに

糖尿病で高血糖値の状態が続くと、余分な糖を排出しようとするためにポリオール代謝が活発化し、細胞内のソルビトールとフル

このソルビトールという糖は水晶体の中に蓄積しやすく、白内障を引き起こす原因であると言われています。

アトピー性皮膚炎を発症している約30%の方が、白内障を併発させているという報告があります。

先天性白内障は、生まれつき水晶体に濁りがある症状で、原因としては遺伝的な要因と、母親が妊娠中に発症した風疹が胎内で感染した

症状が急激に進行するケースは少ないため、経過を観察するのが一般的ですが、水晶体の濁りが強く、見え方に問題があると判断した場

先天性白内障で注意しなければならないことは、白内障を患っているのが赤ちゃんであることです。

生後間もない頃の赤ちゃんは、視力が未発達な状態ですが、物を見ることによって徐々に眼と脳を繋ぐ視覚経路が発達していきます。

先天性白内障には、生まれた時から症状がある場合と、成長過程で白内障が現れる場合もあり、後者を発達性白内緒と呼ぶことも

外傷性白内障は、目の怪我が原因で発症する白内障です。

力仕事などで目を打ったり、突いたりといった強い衝撃を受けた時や、野球やテニスなどのスポーツをしている時に眼にボールが

また、眼内の手術時に水晶体がダメージを受けることによって発症する場合もあります。

外傷性白内障は、急速に進行する症例が多く、早急に手術を要するケースが多いのですが、怪我から数年経過して症状が現れる

併発性白内障は、他の眼の病気に併発して発症する白内障です。

放射線やステロイド剤の副作用によって白内障を発症することがあります。

また、放射線の被曝によっても白内障を発症することがあります。

癌や白血病などに対する放射線治療で、多量の放射線を受けた方に多く見られ、短期間で多くの放射線を浴びた場合は、水晶体

白内障は水晶体が濁ってくる眼の病気ですが、濁った水晶体をクリアに戻す薬はなく進行した場合は手術しか治療法はありません。

白内障の原因には、加齢や生まれつき、眼の病気、怪我など様々な要因がありますが、その全てをケアすることは不可能です。

ただし、これらの方法にも個人差があり、取り組む時期によっては効果が得られないこともあります。

白内障の診断を受けたからといって、急いで手術を受ける必要はありません。

一般的には、霞み目や視力低下などの症状が、日常生活に影響するようになった頃が、手術を検討する時期だと言われています。

ただし、あくまでも白内障の進行を遅らせることが目的ですので、適切な時期に手術を受けられるよう、定期的に経過観察を受ける 白内障の進行を遅らせる効果が期待できる点眼薬には、以下のような種類があります。

≪ピレノキシン製剤(カリーユニR、カタリンR)≫

≪グルタチオン製剤≫

紫外線やブルーライトは、老化の原因である活性酸素を発生させる原因として注目されています。

また、パソコンやスメートフォンが普及した現代社会では、ブルーライトを浴びる時間も長くなっています。

また、最近ではブルーライトをカットするメガネも開発されていますので、そういったアイテムを使用することでブルーライトから

近年、食生活の乱れや運動不足などによって、糖尿病、動脈硬化、心臓病、高血圧といった生活習慣病が増加傾向にあります。

食事生活の乱れは、老化を促進させる活性酸素を発生させる原因になるため、眼の老化現象と言われている白内障を予防するためには

活性酸素は、身体を老化(酸化)させる原因になりますが、人間の身体には活性酸素の増加を抑制する抗酸化作用という防御システム

物を見る時は、角膜、水晶体、硝子体の順で光が通過して、網膜の黄班部で光をキャッチしています。 また、ポリフェノールやビタミンC、ビタミンEなどにも抗酸化作用がありますので、積極的に摂取したい成分です。 ≪ルテイン≫ルテインには、カロテノイドという天然色素の一種で、高い抗酸化作用と有害な光を遮る作用があります。 ルテインは、水晶体と黄班部に多く存在していますが、黄班部にはルテイン以外にもゼアキサンチンというカロテノイドが存在して います。

ゼアキサンチンは、ルテインが体内の代謝によって生成されたもので、ルテインと同様に高い抗酸化作用があります。

白内障や加齢黄班変性症などの病気が、中高年以降に発症するのも、ルテインやゼアキサンチンの減少に関係していると考えられ

ただし、ルテインやゼアキサンチンは、人間の体内で作ることができないため、緑黄色野菜などの食材から摂取するしかありません。

1日の推奨摂取量

ルテインやゼアキサンチンを多く含む野菜 眼に良いとされている食べ物としてブルーベリーが有名ですが、ブルーベリーにはポリフェノールの一種であるアントシアニンと いう成分が含まれており、高い抗酸化作用を持っています。 アントシアニンには、ルテインを眼に運ぶや働きがありますので、ルテインと一緒に摂取すると効果的です。

若い頃は、身体に備わっている抗酸化作用の働きも活発ですが、年を取ってくるとその働きも低下してきます。

ただし、ウォーキングなどの適度な運動は血流の改善効果が期待できますので、白内障の予防にも効果があると言われています。

血流が改善すると、酸素や栄養の供給が活性化し、同時に溜まっていた老廃物の排出も促進されます。 白内障を放置したことで、水晶体の濁りが強くなると、網膜に届く光も限られてきますので、物が認識できなくなります。

当然、視力検査では一番上の「C」も読むことができません。

また、交通事故や転落事故といった大きな事故に合うリスクも考えられますので、見えにくい状態のまま生活することは様々な

白内障を放置したことで、水晶体の濁りが過剰に進行すると、水晶体が溶けだす水晶体融解が起こることがあります。

水晶体融解性ぶどう膜炎は、充血と激しい痛みを伴い、時間の経過とともに症状が悪化します。

このような状態になるまで白内障が進行すると、手術で水晶体を包んでいる前嚢を切開した際に、溶け出した水晶体が漏れ出すこと

当然、手術の難易度も高くなり、トラブルが生じる原因にもなります。

白内障が進行すると水晶体が膨張してきます。

隅角が完全に塞がってしまうと、眼圧が急激に上昇し、急性緑内障発作を引き起こす恐れがあります。

急性緑内障によって、視神経がダメージを受けると、視野が欠ける視野欠損が起こり、最悪の場合は失明に至ることがあります。

白内障が進行して水晶体の濁りが強くなると、眼の奥が見えなくなりますので、眼底の検査が難しくなります。

年を取ると様々な眼の病気を発症しやすくなります。

白内障手術は、濁った水晶体と人工の眼内レンズを入れ替えますが、眼内レンズの度数を決めるために眼軸長(眼の奥行き)を測る

眼軸長を測定する検査には、レーザー光を使用した眼軸長検査を行いますが、白内障が進行して濁りが強くなると、レーザー光が

眼軸長を測定する検査には、超音波を使用する検査もありますが、レーザー光を使用した検査のほうが正確性に優れていますので、

そのため、レーザー光による眼軸長の検査ができないくらい水晶体が濁っている場合は、眼内レンズの度数計算が不正確になる可能

白内障が進行すると、水晶体が固くなっていきます。

例え、何とか砕けたとしても固くなった水晶体の破片が他の組織を傷つけることもあり、水晶体を包んでいる水晶体嚢を破損する可

通常よりも手術時間が長くなるだけではなく、手術中に様々なトラブルが起こるリスクも高くなります。

水晶体が砕けない場合は、水晶体を丸ごと取り出す「水晶体嚢外摘出術」という方法を選択することがあります。

また、角膜内皮細胞がダメージを受ける可能性や後嚢破損などの術中合併症のリスクも高くなります。

また、極稀なケースになりますが、水晶体を包んでいる水晶体嚢ごと取り出す「水晶体全摘出術」を選択しなければならないケース

この術式を選択した場合は、眼内レンズを固定するスペースが失われますので、嚢外固定や縫着固定という方法でもレンズが固定で

水晶体が無い状態なので、視力を矯正するには、かなり度数の高い遠視のメガネや無水晶体眼専用のコンタクトレンズが必要となり

近年では、虹彩に固定するタイプの前房型フェイキックレンズで視力を矯正することも可能になりましたが、やはり安全に手術を

|

痛風について

痛風は、名前が知られているわりには、どんな病気かよく知らない人が多いようです。

ところが現在、成人男性の5人に1人は痛風予備軍といわれるほど増えていて、決して人ごとではありません。

痛風の直接の原因は、血液中の老廃物のひとつである「尿酸」です。尿酸が一定量以上に増えると、その結晶が関節部分に蓄積し、

痛みが起こる場所は、足の親指の付け根が最も多く、全体の約7割を占めています。

突然の激痛におそわれることが多いのですが、人によっては軽い関節痛程度のこともあります。

ところが原因である尿酸の多い状態が続く限り、痛みは繰り返されます。

さらに痛風は、高血圧や高脂血症、糖尿病などとも関係が深いことが判明し、注目されています。

ちなみに、尿酸値が7mg/dl以上を「高尿酸血症」といい、激痛などの発作が加わった場合を「痛風」と呼んでいます。

痛風と、その前段階である高尿酸血症を放置していると、高血圧や高脂血症、糖尿病など、多くの生活習慣病を併発しやすいこと

痛風の患者さんのうち半数は高血圧を、半数は高脂血症を併発しています(高血圧と高脂血症の両方を併発している人も含む)。

これは糖尿病の段階まで進むと、尿糖を排出するために尿の量が増え、その結果、尿酸も一緒に排出されやすいからです。

いずれにせよ、これらのことから痛風や高尿酸血症が、いかに多くの生活習慣病と密接な関係にあるかがわかります。

例えば痛風と高血圧を比べると、前者は血液中に尿酸が増え、後者は血液の圧力が高まることによって生じます。

実際に痛風や高尿酸血症を放置していると、高血圧などを併発するだけでなく、動脈硬化を起こし、さらには心筋梗塞や脳梗塞

尿酸といえば、すぐに「プリン体」のことを連想する人も多いのではないでしょうか。

プリン体が多い食品の代表としてビールが取り上げられ、それならばと、発泡酒や焼酎に代えた人もたくさんいたはずです。

しかし、プリン体については誤解が少なくありません。

そのためプリン体のほとんどは、食品からとるのではなく、体内で合成されています。

では、食べ物は関係ないのでしょうか。

例えばビールを毎日がぶ飲みし、レバー類ばかり食べるようなケースです。

むしろ問題は、毎日の普通の食事における食べすぎや飲みすぎなのです。

どんなメニューであっても、たくさん食べれば、それだけ尿酸は増えます。

さらにアルコールは、腎臓の尿酸排泄機能を低下させるため、ビール以外の酒類でもたくさん飲むと尿酸値が高くなってしまう

そのため最近では、特定の食品にだけ注意するのではなく、慢性的な食べすぎ・飲みすぎと、その結果としての肥満が、痛風や

レバー類(鶏、豚、牛)、白子、アンコウの肝、魚の干物類、イワシ、カツオ、干しシイタケなど。尿酸値が高めの人は、こう 痛風や高尿酸血症の患者さんには、次のようなタイプが多くみられます。

◎成人男性である、肥満気味である、アルコールが好きでよく飲む、ストレスが多い、時々激しい運動をする、家族に痛風の人

このうち「肥満」については、高血圧などを併発しやすいほか、肥満の人には汗かきが多いこともリスクとなります。

ストレスについては、実際にストレスを受けたり、疲れているときには、尿酸値が高くなります。

運動については、激しく動き回るスポーツ(サッカー、テニスなど)や筋肉運動(重量挙げ、筋力トレーニングなど)をすると、

こうした運動の場合は、こまめに水分を補給し、尿の排出を促すようにしましょう(運動中に汗をかいても、尿酸は排出されません)。

この場合にも、水分補給を十分に。

しかし、最近の遺伝子研究から、痛風の発症にかかわる遺伝子が複数発見されていて、遺伝子による代謝異常がある人は、痛風や

遺伝子異常は自分ではわかりませんが、家族に痛風の人がいる場合には、体質や食生活が似ている可能性があるので、若いころか

痛風と高尿酸血症は、食生活と大きなかかわりがあります。

◎食べすぎ・飲みすぎに気を付ける

痛風はかつて「ぜいたく病」ともいわれたように、飽食の結果ともいえます。 アルコールも、栄養はあまりありませんが、カロリーはあるので、飲みすぎには十分な注意が必要です。

◎プリン体の多い食品を続けてとらない

プリン体を多く含む食品は、続けて食べないことが大切です。

◎料理法や食べ方にも気を付ける

プリン体は水溶性で、煮たりゆでたりすると水に溶け出すので、摂取量を減らすことができます。

ただし、寒い時期に気を付けたいのは鍋物です。鍋物の煮汁には、いろいろな食品のプリン体が溶け出しています。

|

変形性股関節症について

股関節症の主な症状は、関節の痛みと機能障害です。

関節症が進行すると、その痛みが強くなり、場合によっては持続痛(常に痛む)や夜間痛(夜寝ていても痛む)に悩まされる

一方日常生活では、足の爪切りがやりにくくなったり、靴下が履きにくくなったり、和式トイレ使用や正座が困難になります。

患者さんの多くは女性ですが、その場合原因は発育性股関節形成不全の後遺症や股関節の形成不全といった子供の時の病気や発

最近は高齢社会となったため、特に明らかな原因となる病気に罹ったことが無くても年齢とともに股関節症を発症してくること

関節は一生に一個しかありませんので、本症と診断されたらまず負担を減らして大事に使うということが大切になります。

痛み止めの薬を使うことも選択肢に入りますが、できれば調子の悪い時やどうしても負担をかけなければならない時に限定して使

またもし過体重があるようでしたらダイエットも考えてください。

一方、痛みがあるとどうしても歩かなくなり筋肉が衰えてしまいますので、できれば水中歩行や水泳(平泳ぎを除く)を週

運動療法はその他の方法もありますが、運動療法はどうしても疼痛を誘発してしまう可能性がありますので、慎重に始めて徐々

古くは独歩後に跛行することで発見されましたが、現在は乳児検診で開排制限(股の開きが悪いこと)や脱臼感があった場合、 もし成人後に脱臼がある場合は、下肢短縮のために著明な跛行があったり、股関節痛が生じたりします。

病態としては、周産期に緩みのある赤ちゃんの股関節が、下肢を伸ばした位置でオムツをするなどの間違った育児習慣によって

脱臼は生まれた後に発症するのだという議論から、最近は先天性というより発育性股関節形成不全と呼ばれるようになりました。

≪予防と治療≫

もしこの装具で整復が得られない場合や患児が大きくなりすぎてこの装具療法がうまく行かない場合には、多くオーバーヘッド・

脱臼整復はリーメンビューゲルで80%前後、残りの20%のうちそのまた80%が入院牽引療法で整復されます。

整復が得られたら、その後の成長の経過観察を行い、もし後遺症が早めに出た場合骨盤骨切り等のいわゆる補正手術を行います。

小児期の臼蓋形成不全は基本的には乳児の時に超音波やX線(レントゲン)で診断される画像上の診断名なので、臨床的に ただ発育性股関節形成不全のように、大腿の皮膚溝(しわ)が非対称であったり、脚の開きが悪いこと(開排制限)があります。

≪原因と病態≫

一方、日本人では成人男性の0~2%、女性の2~7%が股関節形成不全といわれており、その方たちに小児期に何かあったか聞いても

乳児期の臼蓋形成不全は基本的に自然改善すると考えるのが通説です。

|

変形性膝関節症について

変形性膝関節症とは、体重や加齢などの影響から膝の軟骨がすり減り、膝に強い痛みを生じるようになる病気です。

膝は体重負担が大きくかかる部位であり、変形性膝関節症の発症を防ぐためには体重を増やしすぎないようにコントロールする

さらに、膝周囲の筋力をしっかりと保持することも、膝への負担を軽減させるためには有効だと考えられています。

膝関節とは、太ももにあたる大腿骨だいたいこつと脛にあたる脛骨けいこつの継ぎ目にある関節で、歩くときに重要な役割を

膝の前方には膝のお皿と呼ばれる膝蓋骨しつがいこつがあり、これら3つの骨から成り立っています。

膝関節内の骨の表面を覆う軟骨は、この摩擦を防ぎ、スムーズな関節の動きを実現しています。

この半月板は、アワビの刺身のような硬さで、コラーゲン繊維からできています。

変形性膝関節症の発症には加齢、肥満、O脚、膝を酷使する仕事、外傷なども関係しており、一定の年齢を越えたら誰でも発症

O脚は足の形がO型に変形して大腿骨だいたいこつ(太ももの骨)とすねの骨の角度が曲がった状態であるため、通常に比べて膝

この形状は膝関節への負担となり、体重がかかっている膝の内側の軟骨が徐々にすり減っていき、やがて痛みを生じ、変形性膝

それだけではなく、膝の軟骨が減ることで、さらにO脚が進行する原因にもなります。

初期症状は主に動作開始時の足の違和感です。具体的には以下のような症状が現れます。

変形性膝関節症が進行して膝関節の変形が進むと、歩き始めだけではなく、歩行中も痛みが継続するようになります。

ふとももの前の筋肉(大腿四頭筋)を鍛える。

|

がん予防の食事について 現在がんは2人に1人は何らかのがんにかかると言われ、日本人の死因第1位でもあり、その割合も年々増加しています。 女性では1位大腸がん、次いで胃がん、肺がん、膵臓がんとなっています。 私たちの体は60兆個もの細胞からできていますが、日々、活性酸素などの毒性のある物質によって細胞が傷つけられています。 そして、細胞に過度なダメージが加わることで、遺伝子が傷つき、がん化した細胞が増え、塊となって周囲に広がっていきます。 がんは完全に防ぐことはできませんが、喫煙、食事、ストレス、運動など日常生活を振り返ることで、がんになりにくくする、すなわち予防することができます。 現在がんのリスクを低下させる因子、上昇させる因子がわかってきています。

・植物性食品を中心に多くの種類を食べる

・アルコール:肝臓がん、大腸がん、乳がん、肺がん、食道がん 塩魚や干物など塩分が多い食品によるがんリスクが高くなる原因は、魚、野菜、漬物などの食品成分が胃の中の硝酸と反応して、生成されるニトロソ化合物が日本人に最も多い胃がんのリスクを上げることによるものと言われています。 多量の飲酒習慣や熱い食べ物ばかり食べていると、食道粘膜が傷つけられてしまうからとも考えられています。 大腸がんは動物性タンパク質の加熱などから生成される発がん性物質によるものと言われています。

・野菜:肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん アメリカ国立がん研究センターでは、天然の植物中に存在する、がん抑制作用のある成分を主に、がん予防効果のある食品、約40種類をピックアップして、図1のとおりデザイナーフーズピラミッドを作成しました。 デザイナーズピラミッドでは上位にある食品ほど、がん予防の効果が高いと考えられています。

がん予防のある食品はビタミンA、ビタミンC、ビタミンEを含む野菜、果物、植物性油脂のほかに機能性成分(ポリフェノール、カロテノイドなど)を含む食品を取り入れることです。

ポリフェノールやカロテノイドには抗酸化作用があり、体内の活性酸素を除去する働きがあります。

またビタミンD、カルシウム、葉酸(ようさん:ビタミンB群の一種)等の摂取が大腸がんのリスクを下げるという報告もあります。 毎食小皿1~2皿の野菜料理を取り入れていくと野菜が補え、がん予防にも役立ちます。 ≫戻る

|

ビタミンが不足するとどうなる?

ビタミンとは、体の健康を維持するために必須な栄養素で、水や油への溶けやすさで「2種類」に大別されます。

油と一緒に摂取すると吸収が良くなります。

ビタミン名称 主な機能 代表的な食品

過剰な分は尿に溶けて排泄されるため、少量をこまめに摂取することがポイントです。

ビタミン名称 主な機能 代表的な食品

パソコンやスマートフォンが普及し、目を酷使することが増えたために、目の疲れを訴える人が増加しています。

私たちが物を見るときは、カメラのレンズと同様な働きをする水晶体の厚さを調節し、ピントを合わせています。

近くのモノを見ることが続くと、毛様体筋が引っ張られ続けることで硬くなります。

老眼では、毛様体筋の衰えや、水晶体の弾力の低下が生じることから、ピント調節機能も衰え、目の疲れを生じます。

1.適度な休憩

長時間に渡って目を酷使するような仕事では、1時間に15分ほど間に休憩をはさみます。 2.パソコン等の画面との適切な距離を保つ

画面と目の距離は40cm以上離すようにします。 3.湿度の調節

ドライアイの原因にもなる乾燥を防ぐために、加湿器や濡れタオルを干して、湿度を適度に調節します。 4.まばたきを増やす

集中すると、知らず知らずのうちに目を酷使しています。 5.室内の明るさ

室内が暗いと目が疲れやすくなります。 6.点眼薬を用いる

末梢神経を修復するビタミンB12やピント調節機能改善成分のネオスチグミンが入った目薬や、目の組織代謝を促進するタウリン 7.栄養を十分に摂取する

目に良い栄養素(ビタミンA、B1、B2、B6、B12等)が含まれている食品(豚肉、卵、まぐろ、レバー等)を摂取すると、目の

片頭痛とは、こめかみ部分の動脈や脳の血管が広がり、その周辺の神経が刺激されて起こる頭痛です。

≪ストレスから解放されたときの緊張緩和≫

≪不規則な睡眠≫

≪女性ホルモンの変動≫

≪気候の変化≫

○片頭痛の前兆が起きたら早めに薬の準備をしましょう。

○音や光に敏感になるため、にぎやかな場所は避け、暗い静かな場所で休みましょう。

○コーヒーやお茶に含まれるカフェインは、血管収縮作用があるため頭痛を抑える効果があると言われています。

○マグネシウムは、玄米・納豆・ヒジキ等に多く含まれ、血管の痙攣等を防ぐ効果があると言われています。

最近、「胸が焼けるような感じがする」、「酸っぱいものや苦いものがこみ上げてくる」などの症状はありませんか?

逆流性食道炎は、食欲低下や寝つきの悪さの原因になることがあります。

胃液は、塩酸(胃酸)と消化酵素を含み、食べ物を溶かし、悪い菌を殺菌する役目を持っています。

<食生活>

<生活習慣>

食道と胃のつなぎ目にある下部食道括約筋という筋肉の機能低下や、胃酸が増え過ぎることで起こります。

ただ、訴えだけでは、食道がどの程度炎症を起こしているのか分かりません。 治療は生活習慣の改善や、胃酸を抑える薬の服用、外科手術などが行われます。

逆流性食道炎は、症状が改善しても再発しやすい病気です。

生活で注意すること

食事で注意すること

□胸焼けがある

漢方薬とは長い歴史の中で、様々な作用を持った植物・動物・鉱物などの生薬を、複数組み合わせて作られてきたものです。

漢方薬の治療では、病名ではなく、症状に合った薬を選択します。 漢方薬はたくさん種類がありますが、今回は家庭でも使われることが多い「葛根湯」についてご紹介します。

葛根(カッコン) 発汗清熱(汗をかいて熱を冷ます)作用。首、肩、背中の筋肉を緩め、血流も改善、胃腸にも良い。 葛根湯は、寒気を感じる風邪初期症状だけでなく、肩こり・緊張型頭痛などにも効果があります。

風邪の時、外邪(ウイルスなど)は身体の表面から内部に侵入しようとします。

西洋薬は病気の症状を抑え込む薬なので、症状の軽い風邪の初期においては、あまり効果を発揮できません。

体が柔らかいことの“メリット”

ストレッチなどで体を柔らかくすることで、筋肉が伸びやすくなり、関節の可動域(関節の動く範囲)が広がります。 体が硬いことの“デメリット”と筋肉が硬くなる2つの要因

柔軟性の低下は姿勢の悪さを引き起こす原因の一つです。

血液循環の悪化により、むくみや冷えを生じ、基礎代謝が下がって、肥満になります。

≪硬化≫

≪緊張≫

うつ病とは心の病気との認識が多いと思います。

うつ病の人は日常的に筋肉が緊張しており、頭や首、肩などが硬い人が多いと言われています。

ラジオ体操などの、身体を動かしながら関節可動域を広げていくようなストレッチです。

体育の授業で行うようなゆったりしたストレッチです。 【静的ストレッチの5原則】

1. 時間は最低20秒かけて伸ばす

皆さんはこまめに水分補給をしていますか?

さらに、水分不足から脱水症状になると、体温の上昇、頭痛や吐き気、意識障害、けいれんなども引き起こします。

以上のことから、水分は体内で重要な役割を担っています。

年代 体内の水分割合

表を見てみると、私達の体の大部分は水分で占められていることが分かります。

私達の体は、汗、尿や便といった形で水分を排出するだけでなく、排出されていると感じない「不感蒸泄:皮膚や呼吸を通して水分

人間が1日に、飲料として必要な水分摂取量は「1~1.5リットル」程度とされています。

●「乾いたな」と感じる前に水分補給をしましょう!

●こまめに少量の水分を摂取しましょう!

●スポーツをする時や、暑い場所に出るときは、水分と合わせて塩分の摂取もしましょう!

高齢者は、加齢による筋力の低下や視力の衰え、病気や服用している薬の影響(ふらつきや眠気、意欲の減退)などにより、若い頃

高齢者の転倒は、大怪我になりやすく、骨折や寝たきりの状態を引き起こし、介護が必要な状況につながるケースが多く報告され

この為、転倒を未然に防ぐことが、高齢者が自立した生活を続けるためにも重要になってきます(健康寿命の延伸)。

段差 床の段差が小さい場所は、段差の認識を忘れ、つまずいてしまうケースが多いため、市販の木製スロープなどで段差をなく

皆さんは食事をファーストフードで済ませたり、スマートフォンやテレビを見ながら食べる「ながら食い」をしたりすることによっ

噛む回数が減ることによって、あごの筋力が弱くなり、しっかりと噛むことができず、食事を楽しめなくなる可能性があります。

≪「ひ」肥満予防≫

≪「み」味覚の発達≫

≪「こ」言葉の発音がはっきり≫

≪「の」脳の発達≫

≪「は」歯の病気を防ぐ≫

≪「が」ガンの予防≫

≪「い」胃腸の働きを促進≫

≪「ぜ」全身の体力向上と全力投球≫

●食べ物を飲み込むために適切な咀嚼の回数は30回とされています。

弥生時代では、食事にはおよそ50分の時間をかけ、4000回噛んでいたとされ、現代と比較すると約6倍も多かったと言われ

●食べ物が口の中にある間に飲み物を含むと、食べ物を細かく噛みきれないまま飲み込んでしまい、胃に負担がかかり、胃もたれ、

わたしたちのカラダは空気中の酸素を取り込んでエネルギーを作りだしています。

活性酸素は、細菌やウイルスからカラダを守るために白血球が作り出す物質で健康維持に重要な役割があります。

●年齢に伴う加齢

酸化は日常生活の中で起こっています。

大豆にはフラボノイド系ポリフェノールの1種であるイソフラボンが含まれています。

また、ダイゼインが腸内細菌によって代謝されることで産生されるエクオールは、エストロゲン(女性ホルモン)に似た作用を持っ

ただし、エクオールの産生能には個人差があり、日本人では約50%、しかも若い年代の人では20~30%の人しか作れないと言われて

エクオール産生菌が働けるよう、大豆製品と合わせて、乳酸菌飲料やヨーグルトなどを摂取し、腸内環境を整えることも重要です。

ナトリウムを含む塩分を摂りすぎると、体がナトリウム濃度を薄めようとして大量の水を取り込みます。

また、塩分の摂り過ぎは腎結石や骨粗鬆症、胃がんなどの病気にも関係しています。

「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」の報告書によれば、18歳以上の男性は1日当たり8.0グラム未満、18歳以上

味噌や醤油、漬物など日本特有の食品は塩分を多く含んでいるため、日本人は塩分を摂りすぎる傾向があります。

◎スパイスや香味野菜を活用する

◎ダシをしっかり取る

◎カリウムの多い食品と組み合わせる

◎酢やレモン汁を使う

●味付けされた主食(チャーハン・パスタ・丼もの)は控えめにする。

保湿とは「乾燥しないように一定の湿度を保つこと」を言います。

肌を保湿するためには、肌の中の水分が蒸発しないよう、油分で肌表面をコーティングして、水分と油分のバランスを整えること

肌が乾燥してしまうとバリア機能が低下して、痒み、肌荒れ、ニキビなどが生じる可能性があります。

痒みがあるからといってかきむしると、さらに痒みが増して、炎症を引き起こします。

≪1.洗顔≫

≪2.化粧水≫

≪3.乳液≫

≪4.クリーム≫

食事による食物アレルギーは原因となる食物を少量ずつ摂取することでアレルギーへの耐性を獲得する治療が最近行われています。

十分に保湿を行った人は、保湿を行っていない人に比べて、食物アレルギーの発症が少ないということも分かっており、皮膚を保湿

毎年、この時期を迎えると風邪の予防のために"手洗い・うがい"が呼び掛けられます。

気温や湿度の低い乾燥の時期になると、風邪の原因とされるウイルスの動きが活発になります。

うがいは、粘液とともに異物をのどから洗い流す効果があります。

○うがいの前に手洗い

うがいが苦手な方、水を口に含むとむせてしまう方、水が吐き出せない方の無理なうがいは、思わぬ事故の元となります。

●こまめに水分を摂る

◎口腔ケア

冬場になると励行される手洗い・うがいですが、クーラーの普及等で身体は常に乾燥にさらされているともいえます。

睡眠時無呼吸症候群とは、無呼吸(10秒以上の呼吸停止)を一晩の睡眠中(7時間)に30回以上、または1時間あたり

夜間に繰り返し起こる無呼吸により、身体が低酸素状態となります。 高血圧や心疾患などの生活習慣病のリスクが高まる上、交通事故や労働災害を引き起こす原因にもなっているといわれています。

睡眠時無呼吸症候群のほとんどは、上気道(鼻から喉までのこと)の空気の通り道が狭くなることで起こります。

●肥満による首部分の脂肪の増加

≪1.肥満を解消する≫

≪2.アルコールは控える≫

≪3.鼻症状を改善する(口呼吸から鼻呼吸の習慣をつける)≫

≪4.寝姿勢の工夫をする≫

昨今、睡眠不足が借金のように重なり、心身に悪影響を及ぼすおそれのある状態「睡眠負債」によって、生活の質が低下し、うつ病

睡眠時無呼吸症候群を放っておくと、「睡眠負債」が重なっていくことが懸念されるため、心当たりのある方は是非一度専門の医療

朝、目が覚めるとなぜか腰が痛い、そのような経験はありませんか?

≪うつ伏せ≫

≪仰向け≫

≪ベッドの硬さ≫

≪横向きで抱き枕やクッションを使う≫

そこで、抱き枕やクッションを使い、上側の膝を前に出しその下にクッションを挟むと、バランスをとる必要もなくなり腰への負担

更に、抱き枕を抱くことで、腕の重さを抱き枕が支えてくれるため、下側の肩への重みが軽減されます。

≪バスタオルを腰に巻き仰向けで寝る≫ 腰の浮き具合を見ながら、タオルの厚みを調節しましょう。

体の状態や腰痛の原因によって適した睡眠時の姿勢は様々です。

国民生活基礎調査によると、日本人の10人に1人は肩こりを自覚していると言われています。

肩こりには急性のものと慢性のものがあり、原因や対処法にも違いがあります。

急性の肩こりは炎症が起こっていることが多く、温めるよりもまず冷やすことを優先する必要があります。

寝違えによる筋肉の無理な伸展や圧迫

デスクワークなど長時間同じ姿勢を取る事

●患部を冷やしましょう。

●ストレッチやウォーキング、ジョギングなどの軽い運動で適度に筋肉を動かし、身体の血流、血行を良くします。

●夏は暑さから食欲不振になりがちな季節ですが、バランスの良い食事をきちんと摂ることを心がけましょう。

また、普段の食事に体を温める効果が期待できる食品を一品加えてみるのも良いでしょう。

●入浴では、40~41℃の湯船に肩までしっかり浸かり、15~20分ほど身体を温めましょう。

肩こりの症状がひどかったり、長引く際は、医療機関の受診も!!

肩こりの症状が長引いたり、頭痛・目の痛み・吐き気などを伴う場合は、他の病気が原因の場合があるので医療機関を受診しま

普段何気なく使っているものですが、どんな時にどのようなものを使用するとよいのか迷ってしまうかと思います。

≪テープ(プラスター)≫

≪パップ≫

≪クリーム≫

≪ゲル≫

≪軟膏≫

≪液≫

≪スプレー≫

≪チック≫

≪冷感タイプ≫

≪温感タイプ≫

傷やただれ、水虫の時は、症状が悪化したり化膿したりする恐れがあるので、使用を避けてください。

また、妊娠・授乳中の方は使用ができないものもあります。

胃の不調が続いているとき、もしかしたらピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)に感染しているのかもしれません。

ピロリ菌は胃の粘膜に住みつき、胃の壁を傷つける細菌です。

ピロリ菌は、胃に取り付くと細胞を弱らせる毒素を出し始め、胃の粘液を減らし、毒素で胃の壁を傷つけ、慢性胃炎や胃・十二指

またピロリ菌に感染することで、胃がんになる確率が20倍以上も上がるとも言われています。

ピロリ菌は食べ物や飲み物から感染しやすく、経口感染が疑われていますが、実はどのように感染するのかまだはっきり分かってい

ピロリ菌は衛生状態の悪いところで菌が繁殖し、感染することが多いです。

ピロリ菌は、ほとんどが幼少期に感染すると言われています。

まず慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍などの、ピロリ菌除菌の対象となる病気であるか確かめます。

また、胃の調子が気になる方や胃がん家系で心配な方などは、希望すれば検査を自費で受けることができますので医師にご相談

① 内視鏡検査:胃の内視鏡検査と同時に胃の組織を採取してピロリ菌がいるか調べます

ピロリ菌は服薬による「除菌療法」で治療することができます。

女性は加齢と共に、女性ホルモンの減少によって、心や身体に様々な変化が現れます。

また、30代以降の女性でも、無理なダイエットや不規則な生活などのストレスによるものと考えられる更年期障害の発症が急増

●顔のほてり・のぼせ(ホットフラッシュ)

最近の研究では、大豆イソフラボンの一種である“ダイゼイン”が腸内細菌によって代謝されてできる“エクオール”という成分

ただし、人によって持っている腸内細菌が異なるためか、体内でエクオールを作れる人は、日本人女性で2人に1人、さらに若い

また、エクオールは体内に蓄積されず、1~2日でほとんどが体外に排泄されてしまうため、毎日コツコツ摂取し続けていく

エクオールの1日摂取目安量は10mgであり、豆腐で3分の2丁、納豆なら1パックに相当します。

気胸とは、肺に穴が開くことで肺から空気がもれて、胸腔にたまっている状態のことです。

そのため、肺が空気に押されて小さくなった状態となります。

自然気胸 発生する明確な原因はわかっていない

●10代~30代の男性

突然発症することが多いです。

聴診により呼吸音を聞き、肺の異常を確認します。胸部X線検査により、肺がしぼんでいる等の異常があるかどうかを調べ、気胸の

軽度であれば胸部X線検査を受け経過観察し、安静にすることで穴が塞がることを待ちます。

自然気胸は再発しやすく、自然治癒や胸腔ドレナージ(胸に管を入れ空気を抜く)を行った場合でも、再発率は3年間で50%

日本人の2人に1人はがんにかかるといわています。

他の情報として、1990年代にアメリカの国立がん研究所が調査したデザイナーフーズ計画では、がん予防に効果があると期待される

≪ニンニク≫

≪キャベツ≫

がんを予防することも大切ですが、定期的ながん検診も重要です。

がんの発見が遅れ、進行してしまうと治すことができない場合が多くなります。

日本人の魚離れのために、「DHA(ドコサヘキサエン酸)」や「EPA(エイコサペンタエン酸)」の摂取不足が指摘されています。

その生体機能として、下図のような作用があることが分かっています。

DHAは、人間の脳や目の網膜の脂質成分で、脳に直接入って栄養素として機能できる数少ない物質です。

≪1.どれくらい必要?≫

≪2.どんな魚を食べればいいの?≫ 脂肪の多い魚(200~300g)を週3回程度食べる事が望ましいとされています。

[1日分の必要量]

≪3.効率良く摂るには?≫

また、青魚の缶詰の汁にも多く含まれています。

普段何気なく食べているチョコレートですが、実はただ美味しいだけではないのです。

チョコレートの主な原料であるカカオには、抗酸化作用のあるポリフェノールや、難消化性のプロテインが含まれています。

・血圧低下 概ね60%以上のカカオを含む、「ハイカカオチョコレート」や「ビター(ダーク)チョコレート」がお勧めです。

チョコレートには少量のカフェインが含まれているので、妊娠している方や子どもの多量の摂取は控えるようにしましょう。

人は人生の約3分の1の時間を眠っています。

とても長く感じます。

生活の夜型化の影響で、平均睡眠時間は50年前に比べて約1時間も短くなっているという報告もあります。

睡眠の型 レム睡眠 ノンレム睡眠

睡眠不足を解消するために十分な睡眠時間も大切ですが、睡眠の“質”を上げましょう。

1.夕食は寝る2 時間前までに

2.軽くストレッチをする

3.蒸しタオルなどで目元や首の付け根を温める

4.電子機器の光は就寝1 時間前まで

5.寝る前に温かい飲み物を一杯

|

ミネラルが不足するとどうなる?

五大栄養素のひとつである「ミネラル」。

最近では、不足しがちなミネラルを補うサプリメントなどが多く発売されていますが、私たちの体に必要なミネラルにはどのような また、ミネラルが不足すると、体にどのような影響があるのでしょうか。

ミネラルとは、生体を構成する酸素、炭素、水素、窒素以外のものをいい、無機質とも呼びます。

必須ミネラルは16種類あり、今後の研究によって必要不可欠であることがわかれば、その種類はさらに増える可能性があるとのこと。

ナトリウム、マグネシウム、リン、硫黄、塩素、カリウム、カルシウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、銅、亜鉛、セレン、

ミネラルは、血液の赤血球や骨などのように、体を構成するだけでなく、体の機能を維持したり調節したりするのにも重要な役割を

たとえば、カリウムは血圧の上昇を抑えたり、亜鉛は味覚や嗅覚を正常にしたりするはたらきがあります。

体に必要だからといって、摂り過ぎても、もちろん不足しても体の機能に悪影響を及ぼしてしまうことがあります。

通常の食生活で不足することはなく、むしろ、摂り過ぎに注意しなければいけないミネラルです。

・『日本人の食事摂取基準(2020年版)』 によると、食塩相当量としてのナトリウムの1日あたりの目標量は、成人男性で

骨や歯を構成する重要なミネラル。

リンを摂り過ぎると、骨の代謝障害や、副甲状腺機能亢進症などのリスクが高まります。

リンと同じく、骨や歯を構成する重要なミネラル。

カルシウムの1日あたりの推奨量は、成人男性で700~800mg、成人女性で650mgとされています。

血液の赤血球を構成するミネラル。

鉄の1日あたりの推奨量は、性別や月経の有無によって大きく異なり、成人男性で7~7.5mg、成人女性では、月経のある方で

通常の食生活で摂り過ぎることはほとんどありませんが、過剰に摂取すると慢性疾患の発症を促すことがあるという研究結果が

まずはふだんの食事から摂ることを心がけながら、必要に応じてサプリメントを摂るようにしましょう。

ただ、毎食栄養バランスを意識するのはなかなか難しいもの。

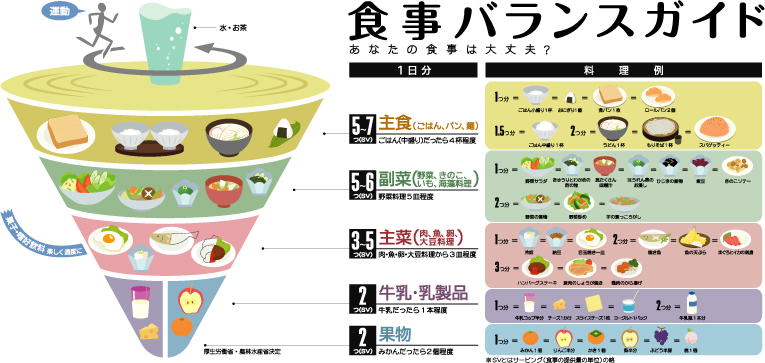

「食事バランスガイド」とは

健康で豊かな食生活の実現を目的に策定された「食生活指針」(平成12年3月)を具体的に行動に結びつけるものとして、

この「食事バランスガイド」は、健康な方々の健康づくりを目的に作られたものです。

PDFファイルで「食事バランスガイド」を開く

|

*** ホルモンについて ***

ホルモンはからだのさまざまなはたらきを調節する化学物質です。 ホルモンはからだの中の内分泌腺というところで作られています。

内分泌腺には、脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副じん、すい臓、生殖腺などがあり、それぞれにちがったはたらきのホルモンが

ホルモンは血液によって全身に送られ、内臓の機能やからだの調子を整えるような、さまざまなはたらきをしています。

現在、ホルモンとして確かめられているものは100種類ほどあり、さらに発見され続けています。

ホルモンが必要な時期に必要な量を作られることにより、からだのバランスは保たれています。

脳下垂体は、頭蓋骨のほぼ中心にあり、額の奥約7cmのところにある小指の先ほどの小さな器官で、下垂体ともいいます。

【脳下垂体前葉からの刺激で生まれる主なホルモン】

これらのホルモンは、ほかの内分泌腺からホルモンがでるようにコントロールするためのホルモンです。 からだを正常に戻すために必要なホルモンを出す器官を、それぞれに刺激し合うはたらきをしています。

【脳下垂体後葉で作られる主なホルモン】

抗利尿ホルモンは、尿の量を調節するバソプレシンを分泌します。

甲状腺は、喉頭と気管とのさかい目の部分にある蝶のような形をした器官です。

甲状腺の後ろ、左右にある上下2対合計4個の麦粒位の大きさの器官です。

副甲状腺ホルモン:骨やじん臓にはたらきかけて、血液中のカルシウムを調節するはたらき。

副じんは、副腎と書きます。

副じん皮質ホルモン:血液中の水分やミネラル、糖分の量を調節するはたらき。 副じん髄質ホルモン:アドレナリン、ノルアドレナリンなど、ストレスに対する反応を調整するはたらきをしています。

すい臓のホルモン:すい臓にあるランゲルハンス島のなかにある細胞で作られています。 性ホルモン:男らしいからだつきや機能、女らしいからだつきや機能を作り出すはたらきをしています。

【更年期障害とは】

【更年期障害の主な症状】

【原因】

【治療】

たばこやストレスを避けたり、軽い運動を行うことで症状が軽くなることもあります。

【どんな病気】 大量の甲状腺ホルモンにより全身の代謝が過剰に活性化されるためにさまざまな症状があらわれます。

【主な症状】

暑がりになる人もいます。 手がふるえて文字が書きづらくなるなど、からだにふるえが出るようになります。

【治療】

治療を受ける場合、眼に疾患がある方などをふくめさまざまな規制がありますので、甲状腺疾患専門の医師に相談して正しい治療

※アイソトープ治療:放射線ヨード療法ともいい、微量な放射線のちいさなカプセルを飲むことで、薬物の効果を検査確認しなが

【どんな病気】

【主な症状】 また、ほかの病気の検査で発見されることも多い病気です。

【原因】 すい臓・肝臓などほかの臓器の病気が原因になることもあります。

【治療】 2型の場合は食事療法や運動療法など生活習慣を改善することで、血糖値を下げることも可能です。

血糖値が下がらない場合は、インスリン分泌を刺激する薬や、糖の吸収を遅らせる薬を使います。

脳梗塞や心筋梗塞、肺炎、腎炎など、命にかかわるような重い病気を引き起こすこともあるので、糖尿病をきちんと治療すること

|

*** 高血圧について ***

● 私たちの血圧は、ちょっとしたこと(からだを動かす、寒さを感じるなど)で上昇します。

● 高血圧とは、安静状態での血圧が慢性的に正常値よりも高い状態をいいます。

● 高血圧の状態を放置していると、動脈硬化を促進し、脳卒中や心疾患、あるいは慢性腎臓病などの重大な病気につながります。

● 高血圧によって最もリスクが高くなるのが、脳卒中です。 ● 脳卒中は命が助かっても、運動障害や言語障害が残りやすく、長期のリハビリが必要となることも少なくありません。

● 高血圧は、心疾患のリスクも高めます。

● 血圧が高いと腎臓にも大きな負担がかかり、血液中の過剰な塩分などの排泄がうまくいかず、さらに血圧が上昇する悪循環を起こしや

● 高血圧は、放置していると怖い病気ですが、その一方で自分で見つけられる病気ともいえます。 ● 「血圧が高め」とわかったら早めに受診し、治療を必要とする高血圧なのか、原因は何かなどについて知ることが大切です。

● 一般に血圧は、高齢になるほど高くなる傾向があります。

● 高血圧治療の基本は生活習慣の修正(運動療法・食事療法)と薬物治療があります。

● 「平成29年国民健康・栄養調査」の結果において、収縮期血圧140mmHg以上の割合は、男性で37.0%、女性で27.8%であり

● 日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2014」では、降圧治療には、生活習慣の修正、降圧薬治療があげられています。生活習

● 運動療法は血管内皮機能を改善し、降圧効果が得られ、高血圧症を改善するといわれています。

● 運動種目ウォーキング(速歩)・軽いジョギング・水中運動・自転車・その他レクリエーションスポーツなどの有酸素運動。

● さらに運動療法は、1週間あたりの総運動時間あるいは総消費カロリーで設定することが適当であるといわれています。

● 運動を実施する上での注意点としては、準備・整理運動は十分に行うこと、メディカルチェックを受けて虚血性心疾患・心不全などの

薬に頼らず血圧を下げるには

心肺機能は肺活量と言い換えることもでき、一度の呼吸でどれだけ酸素を取り込めるか

血管の柔軟性低下に関しては、血管に存在する筋肉が関係しています

*** 食事で気を付けたいこと ***

Dietary Approaches to Stop Hypertension(高血圧を防ぐ食事方法)の略語で、高血圧の高い改善効果が期待できます。

この原理からナトリウムを排泄することは血圧を下げることに繋がります。

そばに含まれる「ルチン」というポリフェノールは血管を丈夫にして、血圧と血糖値を下げる作用があります。

高血圧を予防、改善する運動としては全身を使う有酸素運動が適しています。

その他高血圧を予防改善するための生活習慣

〇 良質な睡眠をとる

〇 急激な温度変化を減らす

|

大腸がんについて

大腸は消化管のうち小腸に続く部分で、小腸よりも太くて短いです。

長さは約150~160cmです。

腸間膜でお腹の中に固定され、大腸・腸間膜は他の臓器と一緒に腹膜で覆われています。

小腸で栄養分の吸収が行われ、残りの消化物は大腸に送り込まれます。

大腸は自律神経系によって支配され、副交感神経は腸管運動や分泌の促進に働き、交感神経はその抑制をつかさどります。

早期発見・早期治療は、がん治療のポイントです。 また、職場や地域の検診等がきっかけで大腸がんが判明するケースもあります。

大腸に大きいポリープやがんができることで腸管が狭くなり、便の通過が悪くなります。

大腸がんからの出血が原因で、排便時に出血がある、または便に血が混じるなどの症状がしばしば起こります。

はじめのうちの出血はごく少なく、気がつかない程度なので、毎日の便を観察することが大切です。

結腸がんの出血は、便が黒っぽくなります。

痔からの出血は、肛門部からの出血で、排便時など色の鮮やかな血(鮮血)がぽたぽた落ちたり、排便時に痛みがあります。

職場や地域の検診がきっかけで、大腸がんが発見されることがあります。 特に女性は診察が恥ずかしい、といった理由から治療が遅れてしまうことがあります。

大腸がんの原因には、運動や食事など、さまざまな要因があると考えられています。 ぜひ生活習慣を見直す機会としていただくとともに、40歳以上の方は年に一度、大腸がん検診を受けることが大切です。

飲酒は、大腸がんのリスクを上げる“確実”な要因とされています。 飲む場合は1日あたりアルコール量に換算して約23g程度にとどめるのがよいでしょう。

肥満は、大腸がんのリスクを上げる“ほぼ確実”な要因とされています。

中高年期男性の適正なBMI値※は21~27、中高年期女性では21~25です。

能動喫煙は、大腸がんのリスクを上げる“可能性がある”要因とされています。

赤身肉(牛肉、豚肉、羊肉など)や加工肉(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)などの摂取は、大腸がんのリスクを上げる 世界がん研究基金/米国がん研究協会では、赤身肉は1週間で500g未満にすることを勧めています。

運動は、大腸がんのリスクを下げる“ほぼ確実”な要因とされています。 また、息がはずみ汗をかく程度の運動は1週間に60分程度行うとよいでしょう。 しかし、食事について、リスクを下げることが“確実”なものはないため、偏らずバランスのよい食生活を心がけることが大切です。

世界がん研究基金/米国がん研究協会では、野菜と果物を合わせた目安として、1日400g程度(野菜を小鉢で5皿分と果物1皿分)

|

肺炎について 気道を通して侵入した細菌やウイルスなどの病原体が肺内で増殖し、炎症が引き起こされた状態です。 日本の死亡原因の第3位)といわれていますが、その要因は人口の高齢化による高齢者肺炎の増加と、これによる死亡者の増加です。 肺炎はどこでかかったかによって市中肺炎と院内肺炎に大きく分けられます。 また日本では、市中肺炎をさらに「細菌性肺炎」と「非定型肺炎」に分けて考えることを重要視しています。 肺内に病原体が侵入し、増殖することが原因です。 ・呼吸器疾患(肺気腫、肺結核後遺症、間質性肺炎など) ・心疾患 ・腎疾患 ・糖尿病 ・悪性腫瘍 ・免疫が抑制された状態(ステロイドや免疫抑制剤、抗癌剤を使用中) ・誤嚥(飲食物や唾液が誤って気管に入ってしまう状態) など 病原体として、市中肺炎の原因となる頻度が高い微生物は、肺炎球菌、インフルエンザ菌、肺炎マイコプラマ、肺炎クラミジアなどです。 肺炎球菌とインフルエンザ菌は先に述べた細菌性肺炎の原因となる病原体で、肺炎マイコプラズマと肺炎クラミジアは非定型肺炎の原因となる病原体です。 また頻度は少ないですがウイルスも原因となる場合があります。 肺炎球菌、インフルエンザウイルス、レジオネラによる肺炎は重症化する場合があることが知られています。 症状は多彩ですが、発熱、咳、膿性痰が主な症状です。 重症になると、呼吸が困難になったり、意識が悪くなることがあります。 非定型肺炎は、頑固な咳がある、痰がない、基礎疾患がないあるいは軽い、年齢が若い、血液検査で白血球数が上がらないなどが特徴とされています。 肺炎が治った後も、咳はしばらく続く場合があります。これを感染後咳嗽といいます。 予防という点では、特に高齢者ではインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が重要です。 肺炎球菌ワクチンは、肺炎の原因として頻度が高い肺炎球菌による肺炎を防ぐ効果が期待できます。 また肺炎の原因として誤嚥の関与がある場合には、食事中や食後に座位を保つことや、口腔内を清潔に保つ、誤嚥を悪化させる可能性がある睡眠薬や抗うつ剤などの薬を減量・中止するといった予防法があります。 風邪と肺炎は、症状がよく似ています。 ひき始めから数日で症状はピークになり、約1週間で回復します。 マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ」という病原菌による呼吸器感染症です。 過去には4年ごとに大流行し、感染者が増えたことから、オリンピック肺炎と呼ばれたこともあります。 杏林大学医学部付属病院では、マイコプラズマ肺炎と診断された73症例(年齢37.4±17.9歳)について調査しています。 主な症状は、「発熱」が31%と最も多く、次いで「咳」が28%。この2つで全体の約6割になることがわかりました。 身体所見の診察では異常が診られないのに、レントゲン検査では、肺にはっきりと影が見えるということをしばしば経験します。 症状は抵抗力のある人の方が強く現れやすいとされ、肺炎に関わる他の細菌とは違う特徴があると思います」と話します。 肺炎マイコプラズマは、細菌の中で最も小さい形状の病原菌といわれています。 マイコプラズマ肺炎の治療には、抗菌薬の飲み薬が用いられます。 しかし、近年は、薬が効かない耐性菌の増加が指摘されています。 「耐性菌の問題は、多くが小児です。 ただし、マイコプラズマ肺炎は自然に治ることも実は多く、重症化する人はあまりいません。 自己判断で薬をやめたり、必要以上に長い期間使用したりすることは、避けたいものです。 処方された抗菌薬は、医師に確認して適切に飲みきること。 2017年現在、肺炎は日本人の死因の第3位。高齢化が進むにつれて、肺炎で亡くなる人が増えています。 脳梗塞の後遺症などで飲み込みに支障のある人でも、口腔ケアで口の中をきれいにしていると肺炎のリスクを減らすことができます。 ウイルスに汚染された手で目、鼻、口、喉などの粘膜に触れると、そこから侵入して感染します。 冬は感染予防にマスクを着ける人も多いですが、着け方や扱い方によっては、かえって汚染の原因になるので注意が必要です。 着けるときは、隙間ができないようにします。

|

かかと落とし体操の効用 *** インターネットより参照 ***

かかと落とし体操は骨粗しょう症の予防にいいといわれてきた

かかとをストンと落としたときの刺激が骨を再生する 骨芽細胞 に刺激を与え、強い骨をつくり骨密度を改善してくれる。 ● そんなかかと落としだが、 骨粗しょう症 予防以外にも、血糖値が下がるという嬉しい効果がわかった。骨芽細胞が刺激されると、オステオカルシンという骨ホルモンが分泌され膵臓に働いて血糖値を下げるというしくみ。 ● 血糖値を下げるということはとても大事なポイントである。まずは、糖尿病の予防や改善になる。それだけではない。血糖値を適正に下げることは、慢性炎症を起こしにくくするというメリットがある。 ● 慢性炎症とは、老化にかかわる病気の基盤にある状態のこと。動脈硬化 も、 認知症 も、細胞のがん化も、慢性炎症が引き金になるといわれている。 コロンビア大学のジェラール・カーセンティー教授はオステオカルシンは 健康寿命 を伸ばすと言っているが血糖値をコントロールして、いかに慢性炎症を低く抑えるかが健康寿命を伸ばすポイントになるといえるだろう。 ● さらに、オステオカルシンは、 アディポネクチン という物質を分泌することがわかってきた。アディポネクチンの分泌が増えれば、メタボを予防、改善し、 高血圧 や糖尿病、動脈硬化などの改善にもつながる。 ● 内臓脂肪 が増えると、アディポネクチンの分泌が減る。● かかと落としは、ふくらはぎの筋肉を動かすが、これにもいい効果が期待できる。 下肢の筋肉は「第二の心臓」といわれるように、足の血流を心臓に戻すのを助けている。 高齢化に伴い心不全の患者が爆発的な増加(心不全パンデミック)が予測されるが一人ひとりが予防を心がけることがとても大切。 ● ふくらはぎの筋肉を動かすと、末梢血管の循環もよくなる。 末梢血管の循環が悪いと、毛細血管に血液が流れなくなる ゴースト血管現象 が起きてしまう。

|

≫戻る

心筋梗塞について

・人の心臓は冠動脈という太い血管によって酸素を供給されることで正常に動くことができます。

コレステロールは血管内に溜まり、内膜が厚みを増していきます。

・血栓はプラークの裂け目に沿って形成され、血管を塞いでしまいます。

・心筋梗塞のほとんどは狭心症と同じく、動脈硬化(動脈の壁が硬くなり血液をうまく運べない状態)の進行によって生じます。

・心筋梗塞の前兆とされる特徴的な症状は、胸痛、胸部圧迫感、胸やけなどです。

・安静にしていても痛みが20分以上続く、または以前も同じような痛みが起こり頻度や程度が増加している場合は、発症のリスク

・ただし糖尿病神経障害などの病気をお持ちの方は、痛みをそれほど強く感じないことがあります。

・この場合、心臓に異常が起こっていると気づきにくいため、注意が必要です。

・心筋梗塞を予防するためには、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を予防し、血管の状態を良好に保つことが求めら

血液中に塩分(ナトリウム)が増えると、血圧が上がります。

したがって、動脈硬化を抑える第一歩は、血圧を低く抑えることです。

ラーメンやうどん、そばなどの麺類の汁は、塩分の塊のようなものです。スープや汁を飲み干すのはやめましょう。

脂肪の主成分である脂肪酸には、常温では固体の飽和脂肪酸と、常温では液体の不飽和脂肪酸があり、飽和脂肪酸は血液中の悪玉 肉や乳製品などの動物性脂肪には、飽和脂肪酸が多く含まれています。

ベーコンやコンビーフなどの肉の加工品の脂や、ラードやヘッドなどの脂も、飽和脂肪酸です。植物性脂肪であっても、ヤシ油など

また、不飽和脂肪酸の中には、トランス脂肪酸と呼ばれるものがあります。

トランス脂肪酸を多く含むのは、マーガリンやショートニング、およびそれらを使って作るクッキーやパン、ケーキなどです。 牛乳の脂肪分が気になる方は、低脂肪乳に替えましょう。

ごはんやパン、うどんやそばなどの炭水化物は、分解される過程で糖分に変わり、過剰な摂取を続けると糖尿病を引き起こします。

糖分は、肥満や糖尿病を呼ぶだけでなく、動脈硬化にも大敵なのです。

とくに、多くの清涼飲料水には、びっくりするほどの糖分が含まれています。

まずは、ごはんの大盛りを避けましょう。

甘い清涼飲料水を毎日のように飲むのもやめましょう。

近年、肉類が主体の西欧的な食生活ではない、魚食が中心の、日本や地中海風の食生活が見直されつつあります。

日本においても、厚生労働省の研究報告「魚食と心疾患との関係」(2006年)によれば、魚をたくさん食べるグループ(1日当たり

また、魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といった不飽和脂肪酸の摂取量を見ると、

DHAやEPAには、中性脂肪を減らし、血液がドロドロになるのを防ぎ、血栓をできにくくする効果があります。

心筋梗塞の予防には、肉料理よりも、DHAやEPAの豊富な魚料理です。

血液中のカリウムが増えると、ナトリウムが排出され血圧が下がります。

カリウムを豊富に含むのは、トマト、カボチャ、ほうれん草、サトイモ、ジャガイモ、セロリといった野菜類や、バナナ、シイタケ、

カルシウムの摂取が少ないと、骨などからカルシウムが溶け出て血液中のカルシウムが増え、血栓ができやすくなります。

緑黄色野菜にもたくさん含まれています。

また、マグネシウムをカルシウムと一緒に摂ると、血圧を抑え、心疾患のリスクを下げます。

野菜に含まれるビタミンA、C、Eは、動脈硬化を促進する活性酸素を除去してくれます。

野菜類、海藻類、大豆製品などは、体に大切なミネラルやビタミンの宝庫。

近年、心筋梗塞に果たす食物繊維の役割が注目されています。

血管の炎症は心筋梗塞のきっかけともなるので、CRPは心筋梗塞や動脈硬化のマーカーとして注目されているのですが、食物繊維は

米国マサチューセッツ医科大学の報告(2006年)によれば、食物繊維をたくさん摂るグループ(1日当たり22.4グラム)は、最も少な

食物繊維をたくさん摂る人はCRP濃度が低く、心筋梗塞のリスクも低下するというわけです。

食物繊維が豊富なのは、コンニャク、ゴボウや切り干し大根などの根菜類、ヒジキや昆布などの海藻類、サツマイモやサトイモなど 食卓のメニューを工夫して、たくさん食べるようにしましょう。

いくら体にいいと言っても、何かひとつの食材に偏った食事をしていては、むしろ体には逆効果。

それと共に、朝食を抜かず、三食きちんと決まった時間に食べる、といった規則正しい生活が望まれます。

暴飲暴食も体のバランスを崩します。

運動不足を放置していると、やがて筋肉量が減ってしまいます。

その結果、内臓脂肪がつき、血液の循環も悪化して、動脈硬化が促進されます。

しかし、かといって、どんな運動でもいいというわけではありません。

これは、しっかり呼吸をしながら続ける、軽いゆったりとした運動で、たとえば、ゆっくりペースのジョギング、自転車こぎ、

お勧めできないのは無酸素運動です。

これら無酸素運動は、むしろ心臓に過剰な負担をかけてしまいます。

自動車のある生活が当たり前になり、駅やショッピングモールにエスカレーターやエレベーターがあるのが普通になって、日本人は

しかし、歩くのは健康維持の基本です。

1、2階上に行くのなら、エスカレーターやエレベーターに乗らず、歩いて上がる習慣をつけましょう。

運動をする時間がほとんどない、そもそも運動は苦手だ、エスカレーターやエレベーターにはついつい乗ってしまう、というような方

これなら、通勤や買い物の途中でも簡単にできます。

大股で元気よく早歩きをすると、背筋もぴんと伸びて爽快です。

ただし、ひざや腰が痛いといった持病のある方は、無理は禁物です。

ストレスも発症の引き金になります。

|

≫戻る

脳梗塞について

脳梗塞とは、脳を栄養する動脈の血行不良により、酸素や栄養を受けている神経細胞が死ぬことでさまざまな症状をきたす病気です。

一時的に血管が詰まる一過性脳虚血発作(TIA)は、24時間以内にもとの状態に戻るため原則として後遺症を残すことがなく、 しかし、原因が取り除かれない場合には再発することがあり、やがて脳梗塞となる危険性もあります。

・ ラクナ梗塞:脳の細い動脈で詰まる

かつては脳卒中の4分の3を「脳出血」が占めていましたが、近年その割合は著しく減少し、代わって「脳梗塞」が増え、2006年

その理由として、高血圧対策の普及と生活習慣の変化による糖尿病や脂質異常症の増加が考えられます。 また、高齢化にともない心房細動の患者さんが増加しているため、心原性脳塞栓も増えています。

●ラクナ梗塞

●アテローム血栓性脳梗塞

●心原性脳塞栓症

・ 食生活の欧米化(メタボリック症候群)

・脳梗塞の前段階である「一過性虚血発作(TIA)」の代表的な症状のひとつが、突然言葉が出なくなってしまう「失語」です。

・そのほかにも、何かを両手で持とうとしたとき、急に片側の腕だけ上げられなくなるという症状も脳梗塞のサインです。

・脳の血管が血栓のために一時的に詰まることで起こるのが、脳梗塞の前兆です。

・これまでくも膜下出血は、突然発症すると考えられてきました。

・そのひとつが血圧の乱れです。

・また、くも膜下出血が起こる前段階において、動脈瘤から少し出血がみられることや、動脈瘤による神経の圧迫が起こって以下の

・ほかにも、目の異常や吐き気、めまいなどの症状がみられるケースもありますが、多くの場合、これらの症状はしばらくすると治るこ

・脳出血の前兆はありません。

・また、寒暖の差が大きいと血圧が大きく上下し、血管が損傷を受けやすくなるので、脱衣所で衣服を脱ぐときや、あたたかい部屋から

脳梗塞は突然発症します。

期症状として比較的はっきりと現れるのは、

・この病気の初期には、短い場合は数分で収まることが少なくありません。

・一過性脳虚血発作の場合は、発症している時間が短いため気が付かない人も多いのが特徴です。

・この症状が起こった場合は、約20%ほどの人に脳梗塞が発症しているのが特徴の一つです。

・顔の片側の麻痺や片目の視力が落ちるなどもよく見られる初期症状で、早めに医療機関で診察を受けることが大切です。

・脳梗塞の予兆や初期症状というのは、脳血管が血栓によって一時的に詰まることで起こります。

・脳梗塞を発症すると、体の様々な機能に後遺症などを発症してしまいます。

・脳の内部に流れる血流が詰まることが原因で発症するため、血液がよく流れやるようにすることが大切になります。

・喫煙をしている人も脳梗塞を発症しやすくなるため、禁煙することも予防をするための大切な方法の一つです。

・アルコール類の飲み過ぎも、発症するリスクを押し上げてしまう原因です。

|

≫戻る

NASAが大注目!「老化スイッチ」

・ 実は宇宙では地上の10倍老化が進むと言われています。

● その理由は、まだ分かっていない部分もありますが、最大の原因は「無重力」にあります

しかも無重力状態では運動をしていてもこれらの異常が起こってしまうのです。 ● 耳石はいわば「重力を感知する装置」

体が傾くと耳石が重力に引っ張られることで、その信号が脳に送られて体の傾きを知ることができる、という仕組みです。 ● 実は近年、長い時間「座り続ける」という生活習慣が、無重力と同じような悪影響を体に及ぼすということが判明しました

なんと、1時間座り続けると22分寿命が縮むという研究結果もあります。 ● 実はこれも耳石に大きな原因があると考えられています

無重力状態では、耳石は浮かんだような状態で動きません。 耳石は全身の筋肉や自律神経(内臓や血管をコントロール)とつながっています。 ● 一方、耳石があまり動かないと

全身の筋肉や自律神経の働きもおとえろえ、筋力の低下や循環機能低下、代謝の異常など様々な悪影響が起こると考えられて NASAの研究によってわかった若返りの秘策実は「立ちあがる」という動作は、頭が前後左右上下に動くため、耳石を効率的に動かすことができるのです。 ※体が不自由な方など、立つのが難しい場合は、頭を左右に振るだけでも耳石を動かすことにつながります。

|

≫戻る

不老長寿の薬について *** たけしの家庭の医学より ***

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

幸せホルモンについて

最近では、

● 自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があります。

● セロトニンはこの2種類の神経を調節する働きを活性化させることにより心のバランスを整えます。

●

●

セロトニンが少なくなるとこれらの働きがうまくいかなくなり寝起きが悪くなったり、些細なことで痛みを感じやすくな セロトニンは規則正しい生活をしたり、光を浴びたり、ダンスやジョギングなどのリズム運動をすることにより増加

● また最近では、

● また、涙にはマンガンが多量に含まれています。

● 涙と一緒にマンガンを出すことでうつ病のリスクを軽減できるということです。

● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

血管について

● 血管の種類は大きく分けて動脈、静脈、細小動脈、毛細血管の4つです。

● 心臓から血液を運ぶ、往きの道路が動脈。帰り道が静脈です。

● 毛細血管は、体の末端まで張り巡らされている路地のようなもので、細胞や組織のすみずみに酸素や栄養分を届けます。

● 毛細血管のひとつ手前のところにあるのが細小動脈。ここには筋肉があるため、ストレスなどで筋肉が収縮すると、太さが半分以下

● 心臓(左心室)→大動脈から送り出された血液は、わずか20秒で全身を巡り、下大静脈から再び心臓へ戻ります。

● しかし、徐々にではなく突然血管が詰まって酸素の供給が止まると、 脳で4分、心臓なら3時間で細胞が酸欠によって壊死してしま

● 指を切って出血しても血が止まるのは、血小板が傷口をふさいでくれるからです。

● これは血小板がもつ粘着力や凝集力などの性質によるものです。血液が血管外に出ると数分のうちに固まりますが、血管の中を流れ

● しかし、血管の内壁に傷ができて血小板が集まり凝集すると、それに伴って血液の固まりができることがあります。

● 凝固異常や悪性腫瘍などにより凝固しやすくなる病気として深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群はよく耳にしますね)などが

● 血管の病気を防ぐうえで最も注意したいのが、動脈硬化です。

● その原因となるメカニズムは次の通りです。

● 動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞など、命に関わる病気にもつながりかねません。

● 脳の血管で起きれば脳梗塞になり一命をとりとめたとしても片側の手足の麻痺などの後遺症が出ることもあります。

● 脂質異常症や糖尿病などで、いわゆる〝ドロドロ血液になると、動脈硬化を起こしやすくなります。

● イワシやサバなどの青魚に多く含まれる不飽和脂肪酸の一種で、常温で固まりにくいという性質があります。

● 緑黄色野菜や果物などに含まれている化合物の総称です。LDLの酸化を防ぎ、血流の改善に役立ちます。

● ポリフェノール同様、LDLの酸化を防ぎます。ビタミンCは赤ピーマンやレモン、ビタミンEはカボチャやアスパラガスなどに多

● 有酸素運動は脂肪をエネルギー源として燃焼し、HDL(善玉コレステロール)を増やす働きがあります。

● 動脈硬化は、血管の一番内側にある内皮細胞の機能低下によって始まります。

● 血管を広げる働きは、放出される一酸化窒素の量に左右され、一酸化窒素が不足すると血管は硬くなり、逆に十分に出ていると血管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

コレステロール値をさげるには

・まず減らしたいのは「飽和脂肪酸」の多い食べ物です。

・多くの人が必要量以上に摂っていると言われています。

・逆に増やしたいのは「不飽和脂肪酸」の多い食べ物です。

・不飽和脂肪酸は肝臓で中性脂肪を悪玉(LDL)コレステロールに転換するのを抑制してくれる働きがあります。

・食習慣の改善とは、例えば食事を2食しかとらなかったり忙しいからといってお昼ご飯を抜きにしたりするのはよくありません。

・また食べ過ぎには気をつけましょう。バランスのとれた食事であっても食べ過ぎはよくありません。腹八分目を目指しましょう。

・適度な運動はコレステロールを下げる方法の一つになります。

・最近体を動かしていないという人は、意識的に体を動かして運動不足を解消するようにしましょう。

・食事の改善も生活習慣の改善も長く続けることで効果が生まれますので、コレステロールを下げるベースとなる方法として日々続け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

からだのゆがみについて

背骨や骨盤のズレ、筋肉のバランスの崩れ。 原因不明の頭痛や疲労、筋肉痛の症状が、身体のゆがみを矯正することで緩和されたという例も数多くあります。 ● 身体のゆがみは、肩こりや腰痛の原因となるだけではありません。

● ゆがみの影響で、不自然な使い方をして症状を長引かせること、さらには痛む部分を庇うことで、別の部位に痛みをもたらす原因にも

● その他にも、内臓が不自然に圧迫されることによって消化器官へ悪影響を及ぼすことや、血液循環、神経の働きへの影響にも注意が必

● その一つは、生活習慣に関係しています。

● そしてもう一つは、身体の特定の部位に慢性的な痛みがある場合です。痛みのある部位を庇うことが、身体にゆがみを生じさせる原因

椅子に浅く腰掛け、足の指先を揃えて合わせてみてください。

● 座っている姿勢を鏡に映してみましょう。左右の肩の高さが同じになるように姿勢を調整してください。

● 壁に踵をつけて自然な姿で立ってみてください。踵の他に、お尻、肩甲骨、頭が自然に壁につきますか? 自然につかない場合は、

● その他には、靴底の減りが左右で違う、よく寝違いを起こす、こうしたこともチェックポイントになります。これらの原因は、身体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

活性酸素を食べ物で退治!!● 最近よく聞く「活性酸素」という言葉。実は老化や病気の原因にもなるもので、生活習慣病の90%は活性酸素が原因だと言われてい

● 活性酸素はなぜ増えるのか、抗酸化作用のある食べ物をご紹介します。

● サビるとは、酸化するということ。空気中の酸素は、体内に入って、「活性酸素」という物質に変身します。

● 活性酸素は本来、体内に侵入した細菌やウイルスなどの敵からの攻撃からカラダを守るために、白血球がつくりだす物質。活性酸素に

● 活性酸素により細胞がさびて行くと、内臓や皮膚、骨などのあらゆる組織にダメージを与えます。

● 以前生活習慣病は、遺伝や家系などが主な原因と言われていましたが、研究が進むにつれ生活習慣病の90%が活性酸素が原因という

● スカベンジャー(Scavenger)とは、廃品回収業者の意味で、文字どおり身体の中で生じた廃棄物でもある活性酸素を、無害なものに

● また、抗酸化物質ともいわれ、体内で作られる酵素と、体外から摂り入れる物質の2種類があります。

● 代表的なものに、SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)、カタラーゼ、グルタチオンなどがあります。

● この3つの抗酸化酵素は、たんぱく質やミネラル(亜鉛、鉄、銅、セレニウム、マンガン)などを原料にしてつくられられます。 ● 亜鉛や鉄となどのミネラルは不足しがちですから、食事ではできるだけ意識してとりたいものです。

そんな普通の生活をしていても発生します。つまり生きている限り縁は切れません。でも、特に大量に発生しやすいのは

● 環境汚染は進み、オゾン層破壊により有害な紫外線は増える、不況やOA機器のストレスにさらされている現代人は、活性酸素が増え

● 上にあげた項目は、逆に予防するための項目でもあります。できるだけストレスや環境汚染、化学物質を避ける、禁煙するなど、生活 含まれている抗酸化作用成分を摂取することによって、活性酸素をできるだけ退治しましょう。

それでは活性酸素を退治する成分とは、どんなものがあるのでしょうか? 人間は動物や植物と違いこの抗酸化ビタミンを体内で合成することができないので、普段の食事から十分に摂取する必要があります。 血液中などの水分の多い場所で強い抗酸化力を持ちます。レモン、いちごなどの果物、緑黄色野菜に多く含まれます。

脂溶性のビタミンEは、若返りのビタミンとも呼ばれています。 タンパク質とともにミネラルの体内でつくる3つの酵素の原料になります。

酸化されやすい細胞を守る働きがあります。

活性酸素を抑制する抗酸化酵素の合成に必要なミネラル。亜鉛と一緒にとるとより効果的です。 主に植物に含まれる苦み,香り、色素などの成分です。

ブドウの種子に含まれる成分で、皮膚の成分であるコラーゲンやエラスチンと結合しやすく、活性酸素によるダメージを修復する働

特に緑黄色野菜などに多く含まれ、植物などに含まれる色素成分。

・ 緑茶に多く含まれています。最近では、特に脳内で発生した活性酸素を抑える働きがあるといわれています。

・ これらは、例えばビタミンEが抗酸化力を失うとビタミンCがEを再生させる、ミネラルが活性酸素を防御するための抗酸化酵素を

特定のサプリメントや食品を偏ってとるよりも、こうした栄養素や成分を複合的に含んでいる野菜や果物などを幅広く食べる方が効果

・ 会議中や休憩時に、飲みたくなるコーヒー。飲み過ぎると胃があれる、なんて話しはよく聞きますね。

・ なんとコーヒーは、もともとはお薬でした。

コーヒーを煮出して飲むようになったのは、13世紀半ば頃。

・ コーヒー豆に含まれる栄養成分にはビタミンB2、ナイアシン、カリウムなどがありますが、今特に注目されているのが、コーヒー特

・ クロロゲン酸とは、コーヒー豆の芳香成分。

・ 米国ではコーヒーをよく飲む人は大腸ガンになりにくいという疫学調査の結果もあります。 この他にも様々な研究機関でガンに対するコーヒーの効用研究が進んでいます。

・ コーヒーのカフェインは脂肪の分解を優先させる働きがあると言われています。ただしこの分解する働きは砂糖やクリームを混ぜると ・ コーヒーの香り成分は、脳の血流を促し脳から出るα波がUP! 最も精神安定効果があるのは、1日に2、3杯が適量なのだとか。

・ 二日酔いにつきものの頭痛を起こす原因物質アセトアルデヒドを体外に出し、頭の血液循環をよくする成分が含まれています。

・ ただし、特定の成分による実験血科であったり、個人差もあるので、コーヒーは○杯飲めば効果があると言い切れるものではありま

・ 個人差はありますが、一時的に軽い頭痛や疲労感、眠気などの軽いカフェイン禁断症状になる人がまれにいて、それでも長くて2日ほ

・ イギリスにあるコーヒー科学情報センターでは普通に飲む限り、コーヒーが胃を悪くすることはないと断言しています。

・ またストレスや神経疲労が高い時についたくさん飲んでしまうケースが多いもの。

・ 春は「苦味」のあるものを食べると、冬の間に溜めた老廃物を出してくれるといいます。

・ 菜の花はとても栄養価が高く、良質のタンパク質やビタミン、ミネラル類に富んでいます。

・ 一般的に花蕾には、植物の持つ栄養がたくさん詰まっています。

・ 菜の花は、アブラナとも呼ばれているように、3~5月に黄色の十字架状の花が密集して咲くアブラナ科の植物の総称でもあり

・ アブラナ科の仲間で野菜として食用されているものにはキャベツ、ブロッコリー、ケール、カリフラワー、芽キャベツ、ダイコン、

・ これらのアブラナ科の健康パワーが、今アメリカなどから注目を浴びています。

・ それらの食品をデザイナー・フーズと呼び、それを重要度によって並べたのが、デザイナー・フーズのピラミッドです。

・ アブラナ科はなぜ注目されているのでしょう? それは、主としてアブラナ科野菜に含まれている成分「イソチオシアネート」を含

これは、野菜の辛味成分のことで、唯一アブラナ科の野菜にだけ含まれているのです。

・ またこの成分は肉食生活でドロドロになった血をサラサラにし、血栓を予防する働きがあります。

・ イソチオシアネートは、野菜の細胞を壊すことで吸収しやすくなるという特長があります。

・ さまざまな野菜の新芽「スプラウト」や発芽玄米。小さな生まれたばかりの新芽には、あふれんばかりのエネルギーが秘められてい

・ 植物の種子には、生命を維持するのに必要な栄養素が凝縮されています。

・ これまで新芽食品と言えば、代表的なものが「もやし」です。

・ 中国では、5千年前からすでに「もやし」が栽培され、当時から新芽は健康に良いと認められていたそうです。

・ 今回取り上げた「スプラウト」は、これらの新芽食品よりもっと若い、発芽して2.3日の赤ちゃん。そこにパワーの秘密があるの

・「スプラウト」とは、英語で植物の新芽の総称を言い、野菜の種や豆を発芽させたものです。

・ スプラウトの良さは、少量食べるだけで多くの栄養が得られる事です。

・ 最近日本でも人気が高まり、スーパーなどでもよく見かけます。

・ 花粉症の季節が本格的にやってきました。花粉症を緩和する成分はいろいろ紹介されていますが、今注目されている成分の一つが

・「全国花粉情報花いんふぉ」によると2003年春のスギ花粉の飛散開始は例年よりやや早くなると考えられ過去の平均を上回る地方が

・ 日本農業新聞(2003.2.12付)によるとキッコーマンは未病医学研究センターと共同で、トマトの抽出物にくしゃみなど花粉症の

・ 効果があるのは果皮の抽出物で、トマト特有のポリフェノール「ナリンゲニンカルコン」を含んでいます。

・ ただし、一般に私たちが食べている生食用トマトは「ナリンゲニンカルコン」をほとんど含まず、加工用・調理用トマトが比較的多

・ シソの葉に含まれているポリフェノール「ロズマリン酸」は、炎症を和らげる作用があると言われています。

・ 近年特に人気が高く、お茶以外にもガムやキャンディーなども販売されています。

・ 気をつけたいのは、一口に甜茶といっても、その種類は4つ「牛白藤」「臘蓮繍球」「多穂石柯葉」「甜葉懸鈎子」があり、花粉症に

・ 他にもお茶の最新情報としてはポリフェノールの一つカテキンという成分で注目される凍頂烏龍茶やべにふうきなども効果があるそう

・「赤ワイン」、玉ねぎの「ケルセチン」、ウコンに含まれる「クルクミン」なども注目されていますが、これらもすべてポリフェノー

・ 魚の中でも最速で泳ぐというタフなカツオは古くから滋養強壮に役立つ食べ物とされてきましたが近年化学的にもカツオに含まれる様

・ 春先南から漁港を北上しながら旬を迎えるカツオ。

・ 近年はあっさりとした初鰹よりも、秋に南下する脂ののったもどり鰹の方が人気のようです。

・ カツオは、良質のタンパク源であり、特に血合いにはビタミンB1や、ビタミンB6、B12、ナイアシンなどのB群、鉄分などのミネ

・ ビタミンB群は、糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変えるためには欠かせない栄養素。

・ 血行をよくするEPAや脳の働きを活性化すると言われるDHAなどの不飽和脂肪酸、血圧や血中コレステロールの低下作用で知られる ・ 近年は、カツオなどに含まれるアミノ酸の一種「アンセリンに、疲労を軽減する効果があることがいくつか報告されています。

・ アンセリンは、アミノ酸が2個結合したジペプチドでカツオやマグロ、サケ、サメ等の運動能力が高い生物の筋肉中に広く分布してい ・ またアンセリンには抗酸化作用が強く活性酸素を除去する、血中の尿酸値を低下してくれる作用なども報告されています。 ・ カツオに含まれるアンセリンというアミノ酸が疲労回復に注目されています。

・ カツオと言えば、和食では欠かせない存在なのが鰹だし。 ・ また鰹だしには抗酸化作用が強く、魚の生臭みなどを抑える働きがあるという報告(焼津水産化学工業)もあります。

・ 忙しい生活をしていると鰹節からだしをとるのは面倒と思う人も多いかもしれませんが、時間がない時は、あらかじめだしをとらずに

・ ただし、疲労回復にはバランスのとれた食事や十分な休息、精神面のリフレッシュなども必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

筋肉について 人間の体には大小600を超える筋肉が存在し、生命活動を維持する上でも重要な役割を果たしています。

筋肉の減少はそのまま体の不調へと繋がる恐れがあります。

・ 三角筋や大胸筋など、目でしっかりと確認することのできる身体の表面に近い部分に存在する筋肉です。

・ 身体を動かす時に大きな力を発揮したり、関節を動かしたり、骨を守る重要な役割を持っています。

・ 表層ではなく、深層部にある筋肉です。

・ インナーマッスルの多くは体積が小さく、関節の構造を補強する靭帯のような役割をして持続的に働いています。

・ インナーマッスルは「姿勢保持筋」とも呼ばれ、姿勢を正すためには必要不可欠な筋肉なのでトレーニングすることで身体の動きを滑

・ また、関節をしっかりと固定する役目があり、関節痛などの身体の痛みを解消する働きがあると言われています。

・ ウエイトトレーニングでインナーマッスルを鍛える場合は、「低負荷・高回数」で行うことで強化できると言われています。

・ 効果が目に見えて分かってくるアウターマッスルのトレーニングとは違い、インナーマッスルの場合は目に見えません。

筋肉は、決してボディビルダーやスポーツ選手だけに必要なものではありません。 筋力が衰えないよう維持し、必要に応じて鍛えることは、健康的で人間らしい日常生活を送る上で非常に重要なことです。

体には大小600を超える筋肉が存在し、生命活動を維持する上でも重要な役割を果たしています。

骨格筋(こっかくきん)とは運動して増やせる筋肉のことで、筋肉全体の約40%を占めています。 心臓を動かしている筋肉のことです。 消化管や血管を動かし、消化や血流の助けをしている筋肉のことです。

・ 筋肉の中でも骨格筋は骨と骨をつなぐようについており、歩く、走る、座るなどの一環の動作も、筋肉が伸び縮みすることで成り立っ

・ 筋肉は、内臓や骨などを衝撃から守ってくれます。

・ 心臓から押し出された血液は、体の隅々までめぐって静脈を通り再び心臓に戻ってきます。

・ この作用は「筋ポンプ作用」と呼ばれ、人にとってとても重要なものです。

・ 人間は常に体温が36度から37度を保たれるようになっています。

・ それだけ生命維持という点においても大切な熱を発生させるため、筋肉は常にエネルギーを消費しています。

・ 筋肉は人間の免疫力にも関係があります。リンパ球を始めとする免疫細胞は、グルタミンというアミノ酸によって活性化されます。こ

・ 骨格筋が産生するホルモンの主な役割には筋肉や骨の形成や再生、抗炎症作用、糖質や脂質の代謝への関与、心筋細胞や血管内皮細

・ 人間の体の中で、最も大量の水分を保持しているのは、実は「筋肉」です。

・ 筋肉が少ない人は水を飲んでも体に貯めておくことが難しく、脱水症状を起こしやすくなるのです。

・ 体幹とは、手足や頭をのぞいた身体の胴体部分を指します。

・ もしかすると、「体幹=インナーマッスル」と間違ってイメージしている方も少なくないかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

免疫について(1) 異物・自分の体の外から入ってきた細菌やウイルスなどを攻撃・殺傷・排除・抗体などの役割があります。 ● 抗体などによって一旦ある病原菌に感染することにより、その病気に対する抵抗力がつき次からはかかりにくくなると言うものです。

● 免疫系の一部のリンパ球は、体内に侵入した抗原を、戦いが終わると随時覚えます。

このことによって免疫系は、一度感染したことのある抗原との戦い方も記憶しているので、症状が重くなる前に体内から撃退すること ● もうひとつには顆粒球(かりゅうきゅう)の役割があります。

● 白血球の60%を占める顆粒球は、体内に進入したブドウ球菌のような、圧倒的に多い比較的大きいサイズの細菌類を、まるごと飲み

● しかし、顆粒球はリンパ球とのバランスにおいて、さらに自然治癒力という免疫力に関係すると言う観点から、免疫と深く関った免疫 (2) ときには生命そのものを脅かす変質したガン細胞などを攻撃・殺傷・排除して病気を免れる働きのこと

● 言うまでもありませんが、免疫力(自然治癒力)がないかぎり、私たちは誰ひとりとして生きていくことは出来ません。

● 免疫のしくみを司っているのが、白血球のマクロファージ・リンパ球・顆粒球などのような免疫細胞や、サイトカイン・抗体のような 人間がもつ生命力そのものです。体を健康な状態に維持するためには、

これらの仕組みを十分に働かすことです。

(1)「恒常性維持機能」とは体の外部環境の変化、あるいは体内の生理機能のバランスの乱れに対して、自然に身体の状態を恒常的に一 (2)「自己防衛機能」

(3)「自己再生機能」

◎ 自己再生機能(傷を負って細胞が壊れても元に戻ろうとする力)

例えば、転んで足をすりむいたとします。 免疫細胞は以下に示すとおりです。 ● 体内に侵入してきた細菌、ウイルスが感染した細胞やがん化した細胞などは、異物として免疫細胞に発見され、そして排除されます。

● その際、免疫細胞は各々の役割を分担しながら、緻密に連携しあって働いています。 ● 樹状細胞は、そうした連携の中にあって、司令官のような役割を果たしている重要な細胞です。

● がん細胞に出会うと、樹状細胞はそのがん細胞を食べ、その断片を自らの表面に提示して、リンパ球にがん細胞の特徴(目印)を教え

● わたしたちの体の中では毎日5000個程度の細胞ががん化していると言われていますが、免疫細胞がこれらがん細胞を排除している ● こうなった場合、がん細胞に特徴的な目印を標的としてがん細胞を攻撃する「特異的免疫」が、抗腫瘍効果に寄与します。 具体的には、まず、

① 樹状細胞が、がん細胞の残骸等を見つけて食べて(貪食)、がんの目印を手に入れます。 ● 樹状細胞は抗原提示細胞として機能する免疫細胞の一種であり哺乳類の免疫系の一部を担っています。 ● 樹状細胞は、発現している表面抗原分子によって分類されます。

・骨髄系樹状細胞

① 皮膚をはじめとして、広く全身に存在する。

がん免疫療法の主流は、樹状細胞の働きを利用した樹状細胞ワクチン療法やペプチドワクチン療法、すなわちがんワクチン療法と ● スルフォラファンとは、フィトケミカルの一種でブロッコリーに微量に含まれており、ピリッとする辛みのもととなる成分です。 ● そのすぐれた解毒作用や抗酸化作用から、がん予防をはじめ多くの研究結果が報告されています。

※フィトケミカルとは、植物に含まれる天然の化学成分の総称

● スルフォラファンについては、これまで様々な疾病予防効果が報告されています。

● スルフォラファンが体内に取り込まれると、各細胞において体を防御する酵素の生成が促されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

アルミニウムについて

● アルミニウムは展性 (板状や箔状にできる性質)・延性 (引き延ばすことができる性質) に富み、熱と電気を良く通す銀白色の柔らかい ● 地殻中に酸素、ケイ素に次いで3番目に多く含まれ、地球上に豊富に存在する金属の一つです。

● アルミニウムは主に合金として容器、建築、電気器具などに使われているほか、医薬品や食品添加物の成分にもなっています。

1) アルツハイマー病で死亡した患者の脳病変部位にアルミニウムが蓄積していた報告

アルミニウム製の調理器具や容器等の使用によりアルミニウムの摂取量が増大し、アルツハイマー病になるというような情報も流れて

1) 加熱調理をすべてアルミニウム製鍋でおこなった場合に調理器具から1.68 mg、アルミ箔製品から0.01 mg、飲料缶0.02 mg摂取 キラキラ光っている方に食べ物を乗せてください。光沢のない面はアルミがむき出し状態ですので気を付けましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** ロコモティブシンドローム(運動器症候群)について ***

・ 骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、「立つ」「歩く」といった機能(移動機能)が低下している状態のことをいいます。

・ 普段私たちは何気なく体を動かしていますが、それは運動器の働きによるものです。

・ 運動習慣をつけることが運動器の健康の維持につながります。

・ 運動器は若い頃から適度に運動する習慣をつけて大事に使い続けることが必要です。

・ しかし、過度な運動や体重超過により「負担をかけすぎる」のも怪我や故障の原因になります。

・ 健康寿命とは、健康で日常生活を送れる期間のこと。

・ これは健康上の問題で日常の生活が制限される期間が約9~12年あることを意味しています。 運動器の障害の原因には、大きく分けて、「運動器自体の疾患」と、「加齢による運動器機能不全」があります。

・ 加齢に伴う、様々な運動器疾患。たとえば変形性関節症、骨粗鬆症に伴う円背、易骨折性、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症など。

・ 加齢により、身体機能は衰えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 健康寿命について ***

● 2000年にWHO(世界保健機関)が健康寿命を提唱して以来、寿命を延ばすだけでなく、いかに健康に生活できる期間を延ばすかに

● 健康寿命が「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されているため、平均寿命と健康寿命との差は、

● 前回調査と比べて、男女とも平均寿命・健康寿命の差は縮小しましたが、今後、平均寿命が延びるにつれてこの差が拡大すれば、健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 骨芽細胞について ***

骨では、骨をつくる骨芽細胞(こつがさいぼう)と、骨を壊す破骨細胞(はこつさいぼう)がはたらいています。 どんどん骨が伸びていく成長期だけではなく、成人でも約3年で骨は生まれ変わります。その理由は2つ

1つは、

骨はカルシウムを蓄える機能があり、不足すると骨から溶かし出され、余ると骨の中に蓄えます。

2つめは、 骨は生まれ変わることで、しなやかな強さを維持しているのです。

骨の「鉄筋」にあたるコラーゲンをつくり出し、そこにカルシウムを付着させる「のり」となるたんぱく質を塗っていきます。

もともとは血液細胞の一種ですが、それがホルモンの刺激を受けて、骨の中で破骨細胞に分化します。

しかし破骨細胞は、ホルモン等のバランスがくずれると、時々必要以上のカルシウムを溶かし出してしまうことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 動脈硬化について ***

では、動脈硬化になるとどういった問題が起きるのでしょうか?

血管は、血液を心臓から全身に届ける「動脈」、全身の血液を心臓に戻す「静脈」、体の末端まで栄養を届ける「毛細血管」で構成

このうち動脈、静脈は、外側から「外膜」「中膜」「内膜」という構造になっています。

血管の内側は内皮細胞と呼ばれる細胞に覆われており、血液中の物質の出入りや血管の拡張、血栓の形成など、さまざまなはたらきに こうした組織がうまくはたらくことで、血液が全身にスムーズに流れるようになっているのです。

1.内皮細胞に傷がついた際、血中のLDLコレステロールが多いと、損傷した部分から内皮細胞の内側に入り込みやすくなる。

動脈硬化が進むと、血管が血液の流量に合わせて柔軟に伸縮できず、高血圧(高血圧の説明はこちら)の原因になるだけでなく、ひど その障害が起きる場所によって、「心筋梗塞」や「脳梗塞」「大動脈瘤」といった深刻な症状を引き起こすことがあるのです。

これまで見てきたように動脈硬化は主に血中のLDLコレステロールがその起点となっているため脂質異常症によるLDLコレステロール

・高血圧

歳をとるのはどうしようもありませんが、高血圧や脂質異常症、糖尿病の大きな要因となる肥満は、努力すれば避けることができ

食物繊維は、血中コレステロールを下げるはたらきがありさらにビタミンC、Eには抗酸化作用もあるため野菜や果物などをしっかり 一時的なエネルギー消費だけでなく、筋肉を増やして基礎代謝を上げることで、糖や脂肪の代謝をよくする効果も期待できます。

アルコールは長い間飲み続けると血圧を上げる可能性が高まります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

***骨粗鬆症について ***

骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。

骨粗鬆症になっても、痛みはないのが普通です。

骨折が生じやすい部位は、せぼね(脊椎の圧迫骨折)、手首の骨(橈骨遠位端骨折)、太ももの付け根の骨(大腿骨頚部骨折)など 骨折が生じると、その部分が痛くなり動けなくなります。また、背中や腰が痛くなった後に、丸くなったり身長が縮んだりします。

からだの中の骨は生きています。同じように見えても、新たに作られること(骨形成)と溶かして壊されること(骨吸収)を繰り返し

骨粗鬆症は、このバランスが崩れることでおこり、骨がスカスカになってきます。

●転ばないように注意する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 認知症について ***

認知症とは、物忘れや認知機能の低下が起こり、日常生活に支障をきたしている状態です。

・時間や場所の感覚が分からなくなる

・無気力

認知症では、このような変化により生活に支障が生じるため、周囲の方の援助が必要になります。

認知症は、早期発見が重要視されている病気です。 認知症は、脳神経細胞が減少する原因に応じて大きく2つに分けられます。

・脳の神経細胞が変化することによって発症する認知症。

・二次性認知症:なんらかの外傷や病気を原因として発症する認知症。脳血管性認知症、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍など

アルツハイマー型認知症は、認知症の原因として最も多い病気です。

レビー小体型認知症は、認知症の原因の20%ほどを占めるといわれています。

脳血管性認知症は、脳血管障害が原因となり発症します。脳血管障害とは、脳梗塞、長時間の脳の血液循環不全、脳出血などのこと

認知症の症状は、中核症状と行動・心理症状(周辺症状)の2種類に分けられます。

・記憶障害:新しい事柄を覚えられない

中核症状の進行状態やその方の本来の性格、身体症状や生活環境など複数の要素に左右されます。

認知症は、老化現象のひとつである良性の物忘れと混同されがちです。

・物忘れ:何を食べたか思い出せない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 長寿ホルモン(アディポネクチン)について ***

● あるときは「やせホルモン」、またあるときは「長寿ホルモン」と呼ばれ、話題になっているものがあります。

● ホルモンというと、内臓などから分泌されるものと考えている人が多いと思いますが、実は脂肪細胞からも分泌されます。

● なぜ注目されているのかというと、アディポネクチンには脂肪を燃焼させる働きがあるからです。

● 体を動かしてエネルギーが必要になると、脂肪を分解する酵素「リパーゼ」が活性化されて、体内の脂肪をエネルギーとして消費

また、筋肉にある酵素「AMPキナーゼ」も活性化されて、糖や脂肪をエネルギーとして活用しようとします。

これに対してアディポネクチンには、運動を行わなくてもAMPキナーゼを活性化する働きがあります。

● アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されているため脂肪が多く太った人のほうがたくさん分泌されるのでは? と考えるかもし

● そのメカニズムに関しては、すべてが明らかになっているわけではありません。

脂肪が多く太っている状態は、狭い密室に脂肪細胞が詰め込まれていることを意味します。

すると悪玉物質が分泌されてしまい、代わりに善玉物質であるアディポネクチンの分泌が減ってしまうと考えられています。

● アディポネクチンが注目される理由は、脂肪燃焼の働きだけではありません。今、最も注目されている点は、動脈硬化を予防し

● 血管は加齢によって弾力が失われるだけでなく、糖や脂質などを摂取することで常に損傷していきます。

動脈硬化は高血圧や心筋梗塞、脳卒中を引き起こす大きな原因となってしまうのです。

そのためアディポネクチンがちゃんと分泌されていれば、動脈硬化を予防することが可能となり、高血圧や心筋梗塞、脳卒中のリス

● アディポネクチンにはインスリンの効果を高める働きもあります。

しかしアディポネクチンの値が低いとインスリンの働きが悪くなってしまい、血糖値が上昇してしまう危険性があります。

● また、脂肪を燃焼する働きがあるアディポネクチンの分泌が十分でなければ、脂質の代謝が悪くなってしまいます。

● 高血圧や糖尿病、脂質異常症といった病気は「生活習慣病」と呼ばれる病気です。

● また、アディポネクチンにはがん細胞が増殖するのを抑制する働きがあるのでは、ともいわれています。

● さらに、アディポネクチンが心臓などの臓器にも作用しているのではないかという研究報告もあります。

これは、血液中を巡回していたアディポネクチンが障害された臓器に集まり、臓器保護作用を発揮している可能性が示唆されていると

● 大豆たんぱくに含まれる「βコングリシニン」は、アディポネクチンを増やすといわれています。

● 豆腐を凍らせて乾燥させた高野豆腐は、栄養分が豊富だとよく報道されたりします。

実際、高野豆腐には50.5gのたんぱく質が含まれていますが、それは乾燥品100gあたりの数値のこと。

それに比べて、約80%の水分が含まれた高野豆腐の水煮に含まれるたんぱく質は10.7g。実際に食べるときにはだし汁でもどすわけ

● 青背魚に含まれるEPAもアディポネクチンを増やすといわれています。

ただし、EPAは脂肪ですので熱を加えると溶け出てしまいます。

ただし、薄味に仕上げるなど塩分の過剰摂取には注意が必要です。

揚げ油に溶けたEPAは取り戻すことができないからです。

● アルコールも適量であれば、アディポネクチンを増やすといわれています。

酒飲みにとってはなかなか厳しい制限です。しかしアルコールを飲み過ぎてしまうと中性脂肪を増やしアディポネクチンの分泌を

● カルシウムとともに骨や歯を形成するのに欠かせないマグネシウムも、アディポネクチンの分泌を助けるといわれています。

また、豆味噌や油揚げ、納豆といった大豆製品、あおさやわかめ、てんぐさといった海藻類、さらにはゴマやアーモンド、カシューナ

● 最近注目されているスーパーフードのなかでも、中南米原産の穀類「アマランサス」は特に多くのマグネシウムを含んでいます。

● 内臓脂肪が増えるとアディポネクチンの分泌が減ってしまいますから内臓脂肪を増やさないためにも有酸素運動は欠かせません。

● 皮下脂肪に比べて、内臓脂肪のほうが落としやすいといわれています。

無理なダイエットでなく、バランスのとれた食事と適度な有酸素運動を組み合わせれば、内臓脂肪を落とすことが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 内臓脂肪について ***

食事などから摂取した栄養(糖や脂質)が消費できずに余ってしまうと、それらは脂肪となって蓄積されます。

肥満には、内臓脂肪が蓄積した体型(リンゴ型肥満)と皮下脂肪が蓄積した体型(洋ナシ型肥満)の2つのタイプがあります。

■おなかの内臓周辺に脂肪が蓄積する。

■皮ふと筋肉の間に脂肪が蓄積する。 ● 年齢とともに内臓脂肪がつきやすくなる

● 「太りやすくなった気がする」「食べる量は変わっていないのに…」など中高年の方が感じやすい体型の変化には年齢に伴う基礎代謝

● ところが基礎代謝量は、加齢による身体機能の低下とともに減少。運動不足などで筋肉量が低下するとさらに減少してしまいます。

● 内臓脂肪は、皮下脂肪と比べて「つきやすく、減りやすい」という特徴があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 第二の心臓について ***

● 疲れがとれない、イライラする、肩こりや腰痛がある、脚がむくむ、食べる量は少ないのに体重が増える……

● 代謝とは、外から取り入れたものを体内でエネルギーに変える仕組みのことです。

● ふくらはぎは「第2の心臓」と言われ、重力によって下半身にたまった血液を心臓に戻すポンプの働きをしています。

そのため、ふくらはぎの状態と全身の健康状態には相関関係があり、ふくらはぎがパンパンに硬かったり、しこりがあったり、冷たか

● まずはふくらはぎに手を当てて、ふくらはぎの状態をチェックしてみましょう。全部当てはまれば、理想的なふくらはぎ。

● ふくらはぎを温めると、もんだだけでは届かない深層部の血流がよくなるので、特に脚が冷えている人にはおすすめです。

そこで、バスタブに42℃ぐらいの熱めのお湯を張りバスタブのふちに腰を掛けて、まずは足先からふくらはぎまでを3~5分間つけて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 心不全パンデミックについて ***

・ 日本は世界でもトップを走る超高齢化社会であり、平均寿命は世界第1位です。 ・ 高齢者の増加に伴い、高齢心不全患者さんが大幅に増加すること=「心不全パンデミック」が予想されています。

・ 心不全パンデミック状態になると、入院医療が必要な高齢心不全患者さんであふれ、病院が患者さんを受け止めきれなくなる事態が想 ・ そのため、日常生活において心不全を予防し、再発させない治療が大切です。

・ 心不全の初期に見られる症状として、下腿(かたい)(脚)の前面や足首、足の甲を指で押さえるとくぼみができるような「むくみ」

・ 心不全は全身に水分がたまってしまう状態ですので、体重増加(3日間で2kg以上の増加)や横になると咳が出たり、息苦しくなった

・ その他にだるさや疲れやすさという症状が出ることもあります。 ・ 心臓から十分な血液を送り出せなくなり、体に必要な酸素や栄養が足りなくなることで起こります。 ・ 体の中で血液が滞る「うっ血」が進むことで起こります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** ゴースト血管現象について ***

全身に張り巡らされ、命を支えている毛細血管が幽霊のように消えてしまう“ゴースト血管”

非常に細くて見ることが難しい毛細血管

“ゴースト血管”とは、血液が流れなくなった血管でその状態が続くといずれ消えてしまいます。

そのため、毛細血管がゴースト化してしまうと、酸素や栄養を絶たれた細胞が死に、健康や美容に重大な問題を引き起こすことが

以前から、ゴースト化の指標である毛細血管の長さは年齢とともに短くなることが知られていましたが、個人差が非常に大きく、

ゴースト血管によってすぐに死に直結する病気になってしまうわけではありません。 それは、毛細血管が酸素や栄養を届けるだけではなく、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβの排出を担っているからです。

アミロイドβは健康な人の脳でも発生していますが、毛細血管が健康であれば脳の外に速やかに排出されます。

一方、新陳代謝が活発な骨にとっても毛細血管は重要な役割を担っています。

まず大事なのは、“ゴースト血管”の原因となり得る生活習慣を改善することです。

その上で、効果的な対策として専門家がおすすめしているのが「スキップ」です。

血流が上がれば、毛細血管が漏れにくくなり“ゴースト血管”を防げると期待されます。

ゴースト血管の予防に効果がある物質として、漢方薬のケイヒがあげられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 耳石について ***

耳石(じせき)は、脊椎動物の内耳にある炭酸カルシウムの結晶からなる組織である。

魚類のものが有名で、特にイシモチの名はこれにちなむものである。 2006年には耳石による年齢推定法により、ニホンウナギの産卵場所の特定などにも活用されている。 剥離したものの粉が三半規管に侵入することで、良性発作性頭位めまい症の一因となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 代謝の異常について ***

代謝活動あるいはこれを調節する機構が,なんらかの原因で妨げられて生じる病的状態をいう。

生体内における代謝のはたらきが正常でないこと。また、そのために引き起こされる症状。

体内の物質代謝のバランスが崩れることにより引き起こされる病態。糖尿病のように臓器の障害によるものと、フェニルケトン尿症の

遺伝子の異常によって先天的に生体内の物質代謝過程のどこかに障害(酵素障害が多い)が生じなんらかの代謝異常状態による臨床症状を 先天性代謝異常の概念は1908年イギリスの内科医ギャロッドA.Garrodによって提唱された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 循環機能低下について ***

これは全身の多くの臓器が委縮、機能低下する中で、それを補って生命を維持するためであるとされています。 そのため、血圧の上と下の差が大きくなるのが高齢者の循環器系の特徴です。

・ 心臓は、心筋とよばれる筋肉でできており、休みなく働き続けます。

・ 大動脈弁や僧帽弁など血液の逆流を防ぐ弁が変性し、肥厚(ひこう)、石灰化が起こります。

さらに心臓の中で電気的な刺激が伝わる経路(刺激伝導系)にも変性が起こることがあります。

不整脈は、大きく3つに分けられます。

・ 不整脈の原因としては、心臓疾患や高血圧などが挙げられます。

・ 不整脈が一時的であったり、特に日常生活に問題がない場合には経過をみますが、突然の動悸や失神発作、心不全などの症状を伴

・ 心筋梗塞とは心臓に栄養を送る血管の一部である冠動脈の血流がつまってしまうことで心臓に酸素と栄養が届かなくなり心臓の一部

肩や首、背中にまで達する痛み(放散痛)などがあります。

・ 心臓弁膜症は、何かしらの理由で心臓にある弁に障害が起き、血液が逆流してしまうことを言い、大きく二つの状態を指してい

・ 狭窄症の例としては、大動脈が硬くなって石灰化し、弁の開きが悪くなることで症状を引き起こす大動脈弁狭窄症があります。 ・ このほか、関節リウマチや感染症が引き金となって、狭窄症や閉鎖不全を起こし、心臓弁膜症になることもあります。

・ 重症例になると、薬物療法やカテーテル治療を行います。高齢者の場合、いずれの場合も「加齢による変化」が要因となることが

・ 狭心症とは冠動脈の中が動脈硬化によって狭くなり、それによって心臓に必要な酸素や栄養が十分に送れなくなった状態です。

・ 加齢に伴う変化により、血管が老化します。

・ フレイル・サルコペニアには循環器疾患も大きく関係しています。

・ 循環器疾患があると、全般的に安静を強いられることが多くなり、食事も制限食となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** 免疫力アップ食材について ***風邪をひかないように 免疫力と抵抗力を高める食材

・ とても寒いこの時期、身体の芯から温めてくれる根菜料理が一番です。 ☆ ニンジンは、ビタミンAの宝庫と言われ、体内の粘膜を正常に働かせる力があります。 ☆ レンコン、ジャガイモ、ブロッコリーに多く含まれるビタミンCは、白血球の働きを強化し、免疫力を高めます。 ☆ さらにブロッコリーに多く含まれるビタミンEは血行を促します。 ☆ そのほか、ゴボウ、レンコン、ブロッコリーの食物繊維には、感染症などに対する抵抗力をつける成分が含まれます。 ☆ また、ニンニク、タマネギ、長ネギに多く含まれる硫化アリルは、一部が体内でアリシンという成分に変化し、免疫力を高める ☆ 免疫力と抵抗力=シュンギク> ☆ 免疫力と抵抗力=カボチャ これらは脂溶性ビタミンなので、油炒めなど油分と一緒に摂取すると栄養素をしっかりと吸収できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≫戻る

*** シアル酸について ***

・ シアル酸はムチンから得られる酸性の糖で細胞と細胞の情報伝達に関わります。

・ シアル酸は細胞表面の情報伝達に欠かせない糖鎖の成分です。ツバメの巣などから得られるほか、人間の体内にも存在します。 ・ シアル酸は生物発生の歴史と共に存在したものですが、その存在が明らかになり発見されたのは1940年頃だといわれています。

・ シアル酸は人において母乳、脳の神経細胞、生殖器官などに多く存在しています。

・ 人の母乳中のシアル酸は、出産後10日までの初乳において含有量が多いことが報告されています。

・ さらにシアル酸は脳の発達にも関わり、脳や中枢神経に多く含まれ、その含有量は乳幼児が最も多いといわれています。

・ 普段の食事から糖鎖栄養素を補うことは難しいですがツバメの巣には糖鎖栄養素が豊富に含まれているためツバメの巣を食べること

・ シアル酸にはウイルスや菌と結合する働きがあります。そしてシアル酸の働きによって感染症を予防することができます。 ・ またインフルエンザウイルスにシアル酸が有効であるという研究結果も報告されていることもわかっています。

・ インフルエンザウイルスは細胞表面のシアル酸に結合し増殖します。 ・ 免疫力を高める効果が期待されるとともに、体の免疫システムを正常に機能させていく役割が期待されます。

・ シアル酸は細胞と細胞をつなぎ情報伝達器のように連絡係として働きシミ、シワ、たるみなど体内の酸化を防ぎます。

・ シアル酸には神経刺激作用があり、育毛効果があるという報告があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

*** 乾燥肌について ***・ タンパク質を摂ることが大切です。

・ 乳製品、大豆製品、肉類、魚類、卵などにはコラーゲンやヒアルロン酸、イソフラボン、ビタミンB6、ビタミンB2、

・ また、野菜(パプリカ、アボカドなど)や果物(キウイやレモンなど)には抗酸化ビタミンと言われているビタミンA、

・ さらに黒い食べ物(黒豆やこんにゃく、ひじきなど)には、肌のうるおいや保湿に欠かせないセラミドが豊富に含まれ

◎ アミノ酸はタンパク質を構成している成分で、体の約20%を占めています。

・ バリン、イソロイシン、ロイシン、メチオニン、リジン(リシン)、フェニルアラニン、トリプトファン、スレオニン ・ これらはまぐろやかつおなどの魚類、牛や豚のレバー、鶏むね肉、鶏卵、チーズなどに多く含まれています。 ・ オメガ6脂肪酸(リノール酸)とオメガ3脂肪酸(αリノレン酸)の2つがあります。

◆オメガ6脂肪酸(リノール酸)

◆オメガ3脂肪酸(αリノレン酸)

◆亜鉛

① 体を温める食材(にんじん、生姜、ニラ、ごぼう、かぼちゃなど)を積極的に摂りましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

*** 高血糖予防について *** ※「かかと落とし」の項目も参照してください。

厚生労働省が発表した平成28年「国民健康・栄養調査」の結果によると、糖尿病の疑いがある人は、1000万人以上。

すでに糖尿病と診断された人も予備軍としてのリスクに不安を感じている人も生活習慣を見直し、悪化予防の意識を持つことが大切

糖尿病とは、血液中に含まれるブドウ糖の量(血糖)が多い状態が続き、さまざまな症状を引き起こしてしまう疾病です。 しかし、さまざまな原因によって血糖のコントロールができなくなることで、糖尿病を発症します。

糖尿病といえば、「インスリン」という単語を思い出す人も多いのではないでしょうか?

健康な人であれば、ブドウ糖の多い食事をしたとしても、インスリンの働きによって、正常な値を維持することができます。 糖尿病を予防するためには、インスリンの働きを良くすることが大きなカギとなります。

インスリンを分泌する膵臓の機能が壊れてしまい、血糖コントロールができなくなる「1型糖尿病」、生活習慣によってインスリンの

なかでも、特に予防の効果があるのが「2型」のタイプ。

糖尿病を予防するために、まず意識したいのが食事の見直しです。

つまり、体内に入る糖分の量を調整できれば、おのずと血糖値の安定につながります。

糖質制限とは、その名のとおり、食事中の糖質量を制限するというもの。

三大栄養素のひとつである炭水化物に含まれる糖質は、体内でブドウ糖に変換され、血糖値を上げてしまいます。

糖質制限においては、糖質量の少ない食材を選ぶのが大切なポイント。

同様に、糖質の塊である砂糖もできるだけ避ける必要があります。

タンパク質を多く含み、ほとんど糖質はありません。

糖質制限を行う際に注意したいのが、野菜や果物の取り方です。

食物繊維を摂取するうえでも、糖質量の少ない葉野菜を中心にしっかり摂取しましょう。

また、食事を行う際には、汁物、葉野菜、肉類、炭水化物(糖質)の順番で食べるのもおすすめです。

糖質を減らした食事を続けることで、血糖値は上がりにくくなりますが、人によっては、甘いものがやめられなかったり、主食類

そんなときに活用したいのが、健康食品です。

また、糖質制限で野菜の摂取量が減ると、血糖値を上げにくくする作用を持つ食物繊維が不足しがちです。

糖尿病を予防するためには、運動も欠かせません。

神経障害や壊疽、場合によっては失明の可能性もあります。

食事からとった糖分はエネルギー源として使用されるため、運動によってエネルギー消費量が上がれば、その分、糖分の代謝が早く

加えて、運動によって筋肉が増えると、ブドウ糖は優先的に筋肉の方に流れ込むため、血中の糖分濃度が下がりやすくなるのも見逃 とはいえ、極端にハードな運動を行うのではなく、ややきつい、と感じる程度の内容を毎日続けるのがポイントです。

運動量の目安として、少なくとも週3回、1回につき20~60分間継続することが良いとされています。

糖尿病の予防や改善のために運動を行うのであれば、できるだけ定期的に行う必要があります。

そんなときにおすすめなのが、「ながら体操」です。

たとえば、歯みがきをしながら、かかとの上げ下げを行うようにしたり、入浴中に腕の上下運動を行ったりして、生活のなかに取り

運動の目安である20分以上を継続するのは難しいかもしれませんが、運動を習慣化するひとつの方法として取り入れてみてはいかが

糖尿病のリスクを抱えている人にとっては、強度の高い運動は控える方がよいでしょう。 軽いウォーキングやヨガなどの有酸素運動を、無理のない範囲で行いましょう。

2型糖尿病は生活習慣病のひとつともされており、普段の生活習慣を見直すことが欠かせません。

糖尿病は、インスリンが分泌しなかったり、働きが悪かったりするのが主な原因です。

一方で、私たちの身体には、血糖値を上げるホルモンは複数あります。

精神的、肉体的なストレスが長期間続いてしまうと、その分、血糖値が上がるような刺激が加わります。

糖尿病のリスクがあるのであれば、タバコやアルコールを控えるといった指導が行われます。

ストレス解消のつもりでタバコやアルコールを続けているのであれば、よりリラックス効果を感じさせるような別の方法を検討した方

血糖値の乱高下があると、睡眠の質も悪くなりがちです。

朝日を浴びて一日のリズムを作り、夜にはお風呂に浸かって身体を温めるのもおすすめです。 リラックスできる音楽を聞いたり、アロマを使ったりして入眠しやすい状態を作りましょう。

糖尿病の診断は、一般的に空腹時の血糖値やHbA1cの値などで判断されます。

これは、食直後、もしくは食後約2~3時間が経ってから血糖値が上昇する場合、空腹時の検査では見つかりづらく、タイミングよく

そのため「隠れ糖尿病」と呼ばれています。

通常の健康診断でも発見しづらい「隠れ糖尿病」ですが、実は、日常生活のなかではすでに多くのサインを発しています。

・食後に強い眠気がおそってくる

すでに国民の1割以上が、糖尿病と診断され、予備軍も年々増加しています。

多くの情報が飛び交うなかで、改善を期待して飛びついてしまう健康食品や健康療法、指導法などがあるかもしれません。

糖尿病の仕組みを知り、身体に負担の少ない食事を考え、運動を習慣にしながら、日々ストレスのない生活を続けられるのが一番の 毎日を楽しく過ごすための健康習慣を身につけましょう。

① 生活習慣・過食、偏食、運動不足、過度の飲酒、喫煙など ① 食事療法 ② 運動療法 ③ 肥満解消 ④ ストレス解消

にがうり(ゴーヤー) マイタケ タマネギ

赤ピーマン もやし ブロッコリー・ほうれん草

≫戻る

■にがうり(ゴーヤー)

・ 糖尿病の民間薬のひとつで、糖吸収を抑えるには1日の目安量60gが必要です。

≫戻る

■マイタケ

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量50gが必要です。

≫戻る

■タマネギ

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量100gが必要です。

≫戻る

■赤ピーマン

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量100gが必要です。

≫戻る

■もやし

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量100gが必要です。

≫戻る

■ブロッコリー・ほうれん草

・ 合併症を予防するためには、1日の目安量100gが必要です。

≫戻る

■ごぼう

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量50gが必要です。

≫戻る

■大根・切干し大根

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量10gが必要です。

≫戻る

■長ネギ

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量50gが必要です。

≫戻る

■かぼちゃ

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量100gが必要です。

≫戻る

■海藻

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量40gが必要です。

≫戻る

■大豆製品・納豆

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量200gが必要です。

≫戻る

■オクラ

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量20gが必要です。

≫戻る

■モロヘイヤ

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量25gが必要です。

≫戻る

■山芋

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量50gが必要です。

≫戻る

■こんにゃく

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量100gが必要です。

≫戻る

■アロエ

・ 紀元前4世紀、かのアレキサンダー大王は、戦闘で負傷した兵士の傷を癒すため、遠征には必ずアロエを持参したと伝え

≫戻る

■アボガド

・ アボカドは野菜と思われがちですが、じつは果物です。

≫戻る

■魚介類

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量100gが必要です。

≫戻る

■梅干し

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量1個が必要です。

≫戻る

■きな粉

・ 糖吸収を抑えるには1日の目安量10gが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

*** 突然のめまいについて *** 「耳石」の項目も参照

自分自身、もしくは周りの風景が回っているように感じる →耳が原因のものが多い(まれに脳が原因の場合もある)

まっすぐ歩けない、姿勢を保つのが難しい、足もとがおぼつかないように感じる →脳が原因のものが多い

立ち上がるときにクラッとしたり、目の前が暗くなったり、失神を伴うこともある

→自律神経が原因のものが多い

・ 多くの場合では、めまいと同時に吐き気、嘔吐、冷や汗、動悸などの症状を伴います。 ・ 楽な体勢をとり、安静にして急な動作は極力避けましょう。 ・ 一命に関わる心配はありませんが、症状が落ち着いたら早めに医療機関で受診しましょう。 ・ 手足のしびれなど、脳の異常からくる症状があっても数分~1時間程度で症状が治まるケースがあります。

・ 一過性脳虚血発作(TIA)といわれ、小さな血栓が一時的に脳の血管をふさいだり、血流量が減って、なんらかの神経症状

特定の頭の位置をとるか頭の位置を変えると、周囲がぐるぐると回るような感覚が生じる病気です。

起床時や睡眠時だけではなく、洗髪などで下を向いたときや、洗濯物を干すときに上を向いた時めまいが誘発されることが多いです。

めまいを伴う疾患全般に女性の患者さんが多いので、BPPVに限ったことではありませんが、女性の発症が多くまた高齢者にも多い

めまいの原因は頭部の運動を感ずる内耳の半規管と言われる管の中に、耳石が紛れ込むためと考えられています。